Les fins de l’anthropocène

Lors du prix de la critique de l’AICA, où Jean-Christophe Arcos m’a fait l’honneur de présenter, raconter, témoigner, détourner mon travail, 6 présentations sur 10 plaçaient au cœur de leur discours la notion d’anthropocène.

Le succès de ce concept, devenu mot-clé et peut être même mot d’ordre circulant de bouche à oreille, dans le champ de l’art contemporain (nous avions eu ces dernières années l’objet, la matière, le réalisme, le spéculatif, etc.), peut s’analyser comme le besoin d’un retour à un récit totalisant permettant d’embraser la complexité de l’époque en un coup d’œil. L’anthropocène c’est en effet un âge de la Terre, rien de moins, articulant la nature, la technique et l’être humain autour d’un drame. L’anthropocène c’est un idéalisme historique permettant de subsumer les flux ininterrompus des multitudes.

J’ai été surpris que les critiques approchant cette notion le fassent quasiment toujours en exprimant la nécessité d’un changement dans nos comportements afin que l’humanité prenne soin de la Terre et par là même survive. Discours de la Terre obligeant à une responsabilité individuelle.

L’anthropocène m’a semblé alors un mélange de discours de la décroissance et du « care » prenant soin de nous-mêmes et de notre environnement, relation symbiotique à une totalité.

J’ai eu le sentiment, en écoutant les critiques parler les uns après les autres, qu’ils passaient à côté de notre époque et que derrière ces bons sentiments écologiques se cachait une pulsion égologique. Car si la possibilité de l’extinction est pensée c’est toujours et encore du point de vue de l’être humain. Nous pourrions certes disparaître, mais ce serait encore notre responsabilité de sorte que la disparition resterait pensable, au-delà de sa propre fin.

L’anthropocentrisme est ici criant. Il prétexte de la Terre pour placer, fut-ce négativement et au-delà de ses limites mêmes, l’être humain en son centre. Il suffirait, disent-ils que nous prenions enfin la situation en main pour nous en sortir. Mais que l’extinction puisse être aussi le produit d’une cause non humaine et imprévisible n’est jamais pensé. C’est un peu comme si, sur le plan individuel, on envisageait sa mort comme la seule possibilité d’une erreur personnelle : en se soignant, on pourrait ne pas mourir. Rien ne pourrait nous arriver, si ce n’est notre volonté.

On connaît bien cette politique de la destruction, de ces dictateurs préférant entraîner leur peuple dans leur chute mortelle pour assurer leur pouvoir définitif, fut-ce au prix des conditions matérielles d’exercice de ce pouvoir. Hubris et volonté de puissance déchaînées maîtrisant jusqu’à sa fin. L’Occident aura été hanté par le rapport entre l’esprit et la mort, s’empêchant sans doute de penser la possibilité des esprits, ceux qui sont déjà morts et ceux qui ne sont pas encore vivants, l’avenir incalculable contre le futur prévisible.

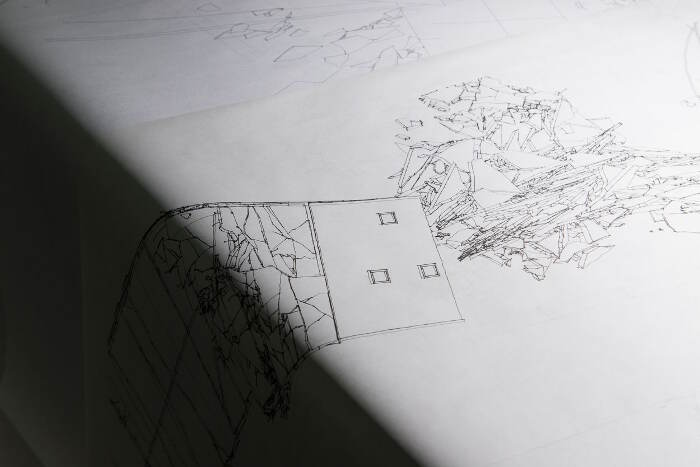

L’anthropocène, comme son nom l’indique, place l’être humain au cœur de l’environnement. Je crois qu’elle n’est qu’une modalité de l’extinction qui peut être humaine ou non-humaine. Depuis 2006, j’explore, d’une part l’invention de la destruction ( http://chatonsky.net/category/corpus/dislocation ), son esthétique comme ses modes opératoires, en ralentissant des modélisations de destruction jusqu’à la limite du perceptible ( http://chatonsky.net/dislocation ), en créant des kits d’objets à reconstruire ( http://chatonsky.net/haretsugami ), en dessinant des plans isométriques architecturaux planifiant des destructions ( http://chatonsky.net/dislocation-4 ).

Il ne s’agit pas d’anthropocène, mais d’une esthétique des ruines renouvelée par le contexte des médias de masse et d’Internet. Cette extinction de l’espèce humaine n’est pas une simple possibilité qu’il serait possible de suspendre en faisant des choix collectifs judicieux, mais une nécessité. En effet, les espèces naissent et disparaissent. Elles ne sont pas éternelles. Or l’espèce humaine ne cesse de fantasmer sa survie fut-ce au-delà de sa propre limite, fut-ce en s’autodétruisant. Sortir de cette attitude infantile, c’est explorer une archéologie future ( http://chatonsky.net/category/corpus/archeology ) où l’œuvre d’art est une trace destinée à une intelligence inconnue et non humaine. Télofossiles ( http://chatonsky.net/telo-taipei ) articule précisément le discours de l’invention de la destruction avec le fatum de l’extinction dont la trace est un champ de fouilles archéologique. La mémoire que nosu accumulons sur Internet ( http://chatonsky.net/category/corpus/network ) n’est sans doute qu’une mémoire à destination extra-anthropologique ( http://chatonsky.net/extinct-memories ) permettant de penser l’hyperproduction ( http://chatonsky.net/category/corpus/hyperproduction ) au moment même de la disparition de notre espèce, bouteille jetée dans l’espace par l’Ange de l’Histoire.

C’est à cela que doit ressembler l’Ange de l’Histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d’événements, il ne voit, lui, qu’une seule et unique catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruines sur ruines et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s’attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du paradis souffle une tempête qui s’est prise dans ses ailes, si violemment que l’ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l’avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s’élève jusqu’au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès.

Walter Benjamin. Sur le concept d’histoire, IX, 1940

L’extinction pourrait sembler un concept pessimiste où le fatalisme prendrait le pas sur la possibilité d’agir. Or, il n’en est rien, et c’est bien là le paradoxe. De la même manière que d’un point de vue individuel, ceux qui acceptent la mort intègrent la finitude comme ouverture aux possibles, don fini de l’infini qui n’est en rien morbide, ceux qui occultent leur mortalité sont pris dans une fuite en avant qui provoque l’objet de leur inquiétude muette : leur mort. Il est temps, en tant qu’espèce, d’intégrer la possibilité de notre finitude commune dont la cause n’est pas nécessairement humaine, mais qui pourrait bien advenir du jour ou lendemain, laissant totalement impensée cette fin. L’art consisterait alors à ramener le monde à l’état précaire. Transition et circonstance contre l’évidence de la volonté anthropocentrique qui croit ramener la situation à la stabilité par son action et par là même s’assurer de sa propre persistance. Or le caractère non définitif du monde humain, sa finitude, est aussi son possible, l’ouverture d’un jeu qui monte, démonte et remonte, les “ruines à l’envers” dont parlait Kubler à propos de Robert Smithson dans Formes du temps (1973).

Dans Si l’on peut penser sans corps (1986), Jean-François Lyotard analyse le projet implicite de l’IA. Il explique que celui-ci est fondé sur une fuite devant la mortalité individuelle, mais aussi collective dont la forme extrême est la mort du soleil dans 4,5 milliards d’années. L’IA consisterait à « simuler les conditions de la vie et de la pensée de telle sorte qu’une pensée reste matériellement possible après le changement de la matière qu’est le désastre ». Le corps est alors considéré comme le hardware du software qu’est la pensée. « Le problème des technosciences s’énonce donc : assurer à ce software un hardware indépendant des conditions de vie terrestre (…) c’est à ce prix que l’explosion restera pensable. » Lyotard déconstruit ce projet, car la pensée n’est pas binaire, elle a un horizon selon Husserl, mais plus encore le jugement réfléchissant de Kant élabore des règles à partir des résultats obtenus réflexivement. La séparabilité du corps et de l’esprit est au cœur du projet théologique de l’IA. Dans ce texte, Lyotard développe l’idée qu’il y a une intrication de la pensée et de la souffrance, la douleur n’étant pas ici un symptôme, « elle est la pensée elle-même en tant qu’elle se résout à l’irrésolution, décide d’être patiente, et veut ne pas vouloir, veut, justement, ne pas vouloir dire à la place de ce qui doit être signifié (…) vos machines à représenter souffriront-elles ? »

L’anthropocène dans le champ de l’art contemporain est anthropocentrique et provoque donc l’hubris dont elle croit se libérer en soumettant l’extinction humaine à sa propre volonté. On peut se demander si cette anthropocène, en cosubstancialisant l’être humain et la Terre, n’est pas théologique. En effet, penser que la Terre n’est pensable qu’humainement c’est faire de l’être humain un au-delà dont la figure ultime est divine. L’extinction apparaît alors comme un contre-concept, à la limite du pensable radicalisant une ontologie de la contingence et de l’athéisme. Dans le dernier article de l’Inhumain, Domus et la mégapole (1987), Lyotard laisse ouverte cette autre possibilité d’une fin infinie : « La seule pensée, mais abjecte, objective, réjective, capable de penser la fin de la domus, c’est peut être celle que suggère la technoscience (…) La pensée ne peut pas vouloir sa maison. Mais la maison la hante. » Qu’il nous soit permit de nommer, à la suite de Jussi Parikka et en un sens un peu différent, cette hantise de la maison l’Anthrobscene.