L’irréparable

Des expositions, des appels à participation et des projets de toute sorte portent sur le futur, mais un futur positif, désirable, un futur d’espérance. L’art y est sommé de réparer les dégâts du néolibéralisme et d’ouvrir des perspectives face à l’anthropocène. L’utopie elle-même apparaît comme une perspective pratique face à une situation qui semble bouchée et chacun semble devoir se mettre au travail tant les élites sont délégitimées.

Ce mot d’ordre de la réparation ou du réenchantement du monde est fondé sur le refus d’une attitude qui pourrait sembler pessimiste ou pire encore nihiliste et qui aurait comme conséquence de faire encore plus empirer la situation. Ce refus du pessimisme a été déconstruit par Ligotti dans The Conspiracy against the Human Race. L’influence prêtée à une telle attitude est en fin de compte une manière de rendre la volonté humaine souveraine et de ne pas même analyser pourquoi cette toute « puissance impuissante » est à l’origine de l’impasse actuelle.

Mais le fait de valoriser en art les démarches positives va un pas de plus et affecte au domaine esthétique la tonalité des méthodes managériales : le « positive thinking » présuppose que celle-ci, à la manière d’une prière, d’une supplication ou d’une onde new age auront des influences réelles positives permettant de convertir l’ordre mental en ordre ontique, conversion qui constitue une ontologie implicite.

On pourrait sourire devant tant de naiveté si celle-ci n’était objectivement complice de la domination qui elle aussi a comme mot d’ordre la « pensée positive » et l’utilité. Elles partagent le refus de l’intellectualisme, promeuvent l’urgence pratique, s’énervent du labyrinthe ouvert par la réflexion sur les conditions de possibilités, etc.On pourrait encore sourire face à ce mot d’ordre qui oublie qu’en instrumentalisant l’art, en passant du domaine esthétique à celui d’un déterminisme provoqué (représentation d’un futur positif pour le réaliser), il reproduit ce qu’il croit combattre, la construction d’une causalité qui est aussi celle d’un sens et qui au coeur de la pensée occidentale produisant le monde humain tel qu’il est aujourd’hui. Sans déconstruction de l’instrumentalité, on reproduira à l’infini l’historialité dont nous sommes le produit, mais passivement à la manière d’une ventriloquie.

Cette exigence de « positive future » transforme la production artistique en une production idéologique précritique qui ne sait pas même revenir, grâce à son histoire et à ses matériaux, sur ses propres conditions de possibilité. Elle s’apparente donc à une occultation du possible et transforme celui-ci en un virtuel mental qu’il suffirait d’incorporer dans la réalité.

Alors que faire ? Prendre soin, sans doute, de ne pas réagir en répétant les mêmes défauts auxquels on croit répondre et refuser cette idéologie imposée pour préférer la simple pluralité allant de la réparation à l’extinction de l’espèce humaine.

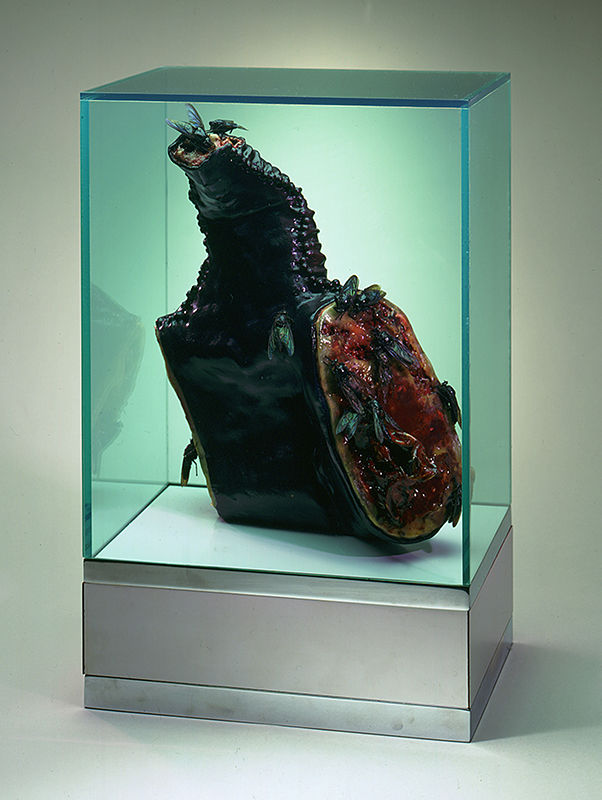

Garder en sourdine, cette ritournelle que l’oeuvre d’art n’a sans doute pas pour objet de sauver l’humanité, mais de rappeler notre espèce à ce que notre finitude individuelle (la mortalité) est déterminée par la finitude de l’espèce (l’extinction) et que si les civlisations naissent et meurent, laissant des traces de ce qu’elles ont été par des œuvres, les espèces naissent, mutent et meurent. Cette finitude plus générale qui suspend la possibilité même d’un témoignage après la fin, on doit la métaboliser comme palpitation du vivant déjà mort et du mort encore vivant que nous sommes, un à un, et tous. Elle ne doit pas même être conçue comme relevant de notre responsabilité et le produit de notre activité par exemple industrielle, elle peut l’être, mais elle peut être aussi le produit d’un événement externe qui est sans rapport avec notre volonté. Cette finitude de l’espèce enfin entendue pourrait être constitutive du tournant (Kehre) dans la logique même de l’historialité.

Ne pas comprendre que l’exigence du sens a parti lié avec les conditions actuelles d’extinction, c’est oublier l’historialité et ses glissements aberrants dont nous sommes le produit : la pensée en tant que causalité. C’est aussi oublier que l’oeuvre d’art fait signe d’une douleur qui ne passe pas, qui est avant et après toutes douleurs éprouvées. Quelque chose dont nous ne voulons pas guérir.