L’obscénité de « L’avis de la rue » / The Obscenity of “Street Opinion”

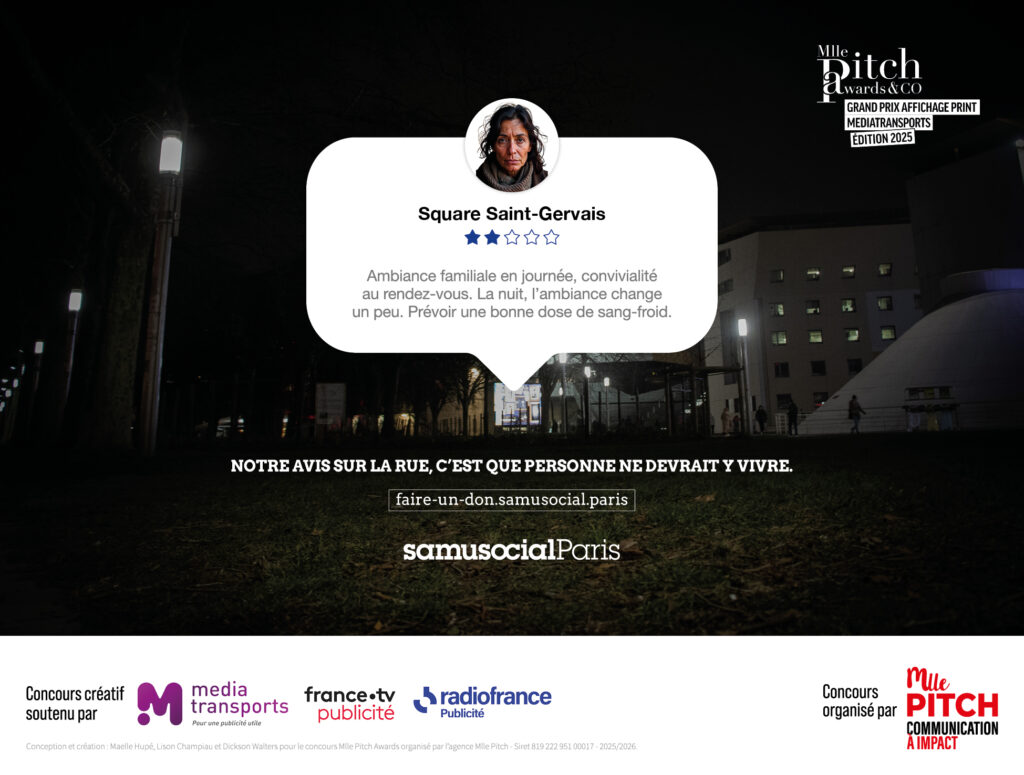

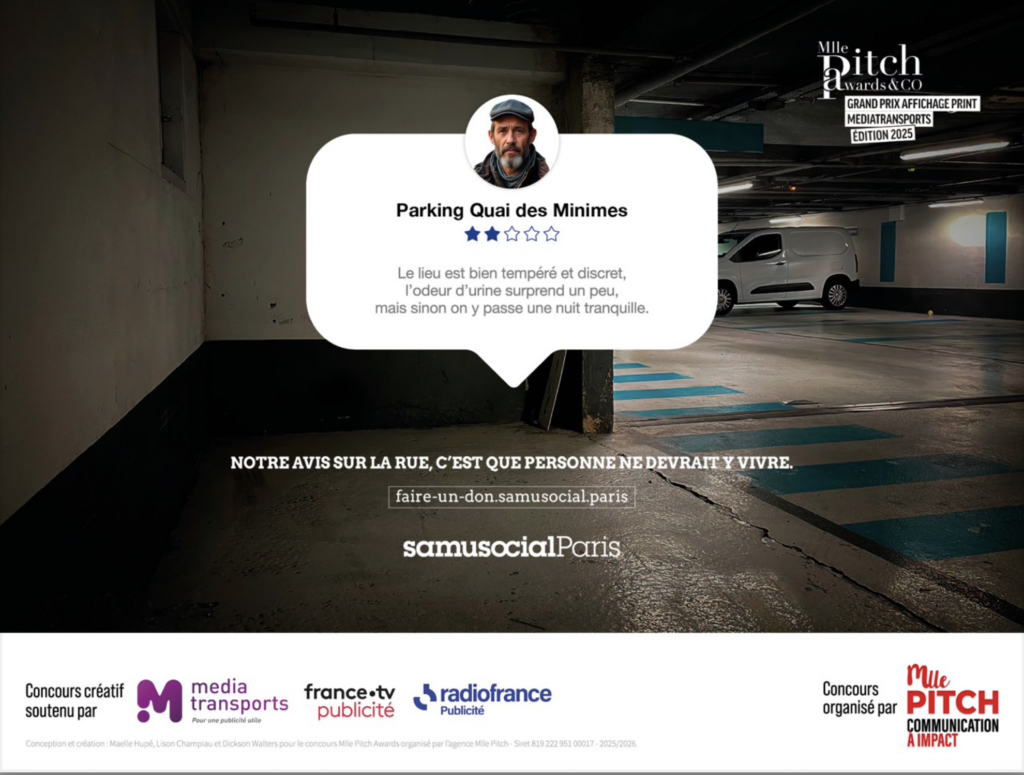

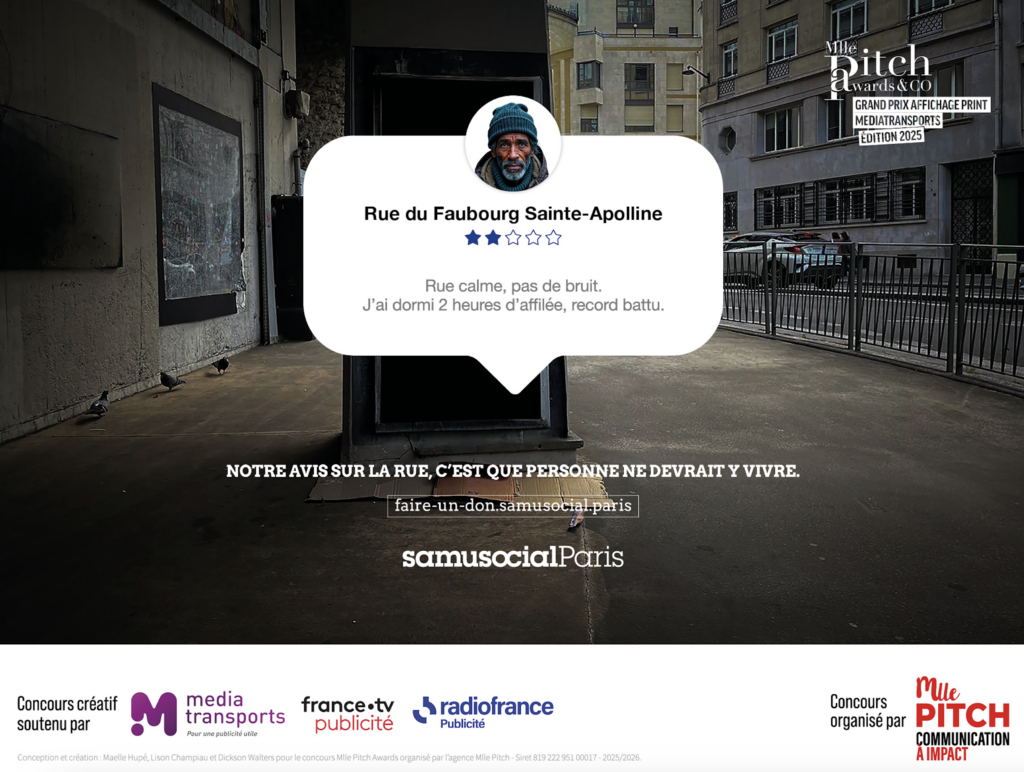

La dernière campagne du Samu Social de Paris, déployée dans le métro parisien sous le titre « L’avis de la rue », propose une narration apparemment simple : des personnes sans-abri évaluent leur lieu de vie précaire selon les codes des plateformes numériques d’avis en ligne. On y voit une photo de profil, une notation par étoiles (généralement basse), et un commentaire oscillant entre le dramatique et l’humoristique. « Courant d’air garanti », « Vue imprenable sur le béton », « Accueil glacial ». L’intention semble louable : créer un effet de reconnaissance, faire entrer ces existences marginalisées dans un cadre familier au public urbain, provoquer le déclic empathique par le détournement ironique.

Mais cette campagne, loin d’atteindre son objectif de sensibilisation, constitue un cas d’école des dérives de la communication sociale contemporaine. Car derrière l’apparente créativité du concept se cachent trois niveaux de problèmes qui, articulés ensemble, produisent un effet inverse de celui recherché : au lieu de rendre visible la réalité des sans-abri, cette campagne achève de la déréaliser, de la transformer en spectacle consommable et finalement acceptable. Au lieu de créer de la proximité, elle creuse la distance. Au lieu de respecter la dignité des personnes concernées, elle les instrumentalise dans un dispositif qui célèbre d’abord sa propre ingéniosité.

La fiction marchande comme normalisation de l’exclusion

Le premier geste de cette campagne consiste à inscrire l’expérience des sans-abri dans le cadre des plateformes d’évaluation en ligne. Ce choix n’est pas anodin : il mobilise un univers de référence extrêmement précis, celui du capitalisme de plateforme qui structure désormais une part considérable de nos interactions quotidiennes. TripAdvisor, Google Reviews, Airbnb, Booking : ces services ont généralisé le principe de l’évaluation permanente, transformant chaque expérience en objet de notation, chaque lieu en produit à commenter.

L’hypothèse communicationnelle sous-jacente semble être la suivante : en plaçant les sans-abri dans ce cadre familier, on créerait un pont empathique avec le public. « Et si ces personnes que vous croisez dans le métro pouvaient, elles aussi, noter leur expérience comme vous notez votre restaurant ou votre hôtel ? » Le dispositif rapproche effectivement les sans-abri de l’expérience quotidienne du public visé, ces usagers du métro qui, pour beaucoup, consultent et publient régulièrement des avis en ligne, qui ont intégré cette pratique évaluative dans leur rapport au monde.

Mais cette proximité se fait au prix d’une intégration problématique. En inscrivant la situation des sans-abri dans la logique marchande des plateformes, la campagne ne dénonce pas leur exclusion : elle la normalise. Elle suggère implicitement que même la détresse extrême, même le fait de dormir dans la rue par -5 °C, peut trouver sa place dans ce système d’évaluation généralisé. Que tout, absolument tout, peut être traité comme une expérience de consommation susceptible d’être notée, commentée, partagée, sans s’interroger à la violence de ces évaluations adressées souvent à des travailleurs.

Cette normalisation est d’autant plus perverse qu’elle s’accompagne d’un geste apparemment humanisant. En « donnant la parole » aux sans-abri (même fictivement), en leur attribuant le statut d’évaluateur, la campagne semble leur reconnaître une agentivité, une capacité de jugement. Mais cette agentivité reste confinée dans les limites du système : on peut noter, mais on reste dans le cadre. On peut commenter avec humour noir sa propre misère, mais sans remettre en cause le système qui produit cette misère. C’est la logique même du capitalisme de plateforme : tout le monde peut s’exprimer, à condition que cette expression prenne la forme prescrite par le dispositif.

Plus troublant encore, cette mise en scène fait du capitalisme de plateforme le lieu fondamental, légitime, universel de l’expression d’une appréciation individuelle. Même pour parler de l’exclusion sociale la plus radicale, nous n’aurions pas d’autre langage que celui des étoiles et des commentaires d’utilisateurs. C’est une forme de TINA (There Is No Alternative) sémiotique : il n’y aurait pas d’autre manière de faire entendre ces voix que de les intégrer dans le format de la plateforme d’évaluation.

On peut légitimement s’interroger : cette approche développe-t-elle réellement l’empathie ? L’humour grinçant de ces « avis », qui joue sur le décalage entre la gravité de la situation et la légèreté du format, ne risque-t-il pas au contraire de diluer la charge émotionnelle, de maintenir la distance confortable de l’ironie ? Rire (même jaune) de la situation des sans-abri transformée en avis TripAdvisor, n’est-ce pas précisément ce qui permet de ne pas vraiment la regarder en face ? N’implique-t-on pas qu’être à la rue est une forme de tourisme (extrême) ? L’humour devient ici un mécanisme de défense, une manière de rendre supportable l’insupportable, de consommer la misère sous forme de contenu créatif plutôt que de s’y confronter réellement.

La campagne porte ainsi, sans doute involontairement, les contradictions que la société dans son entier porte face à l’exclusion : l’impossibilité de vraiment voir cette réalité, la nécessité de la médiatiser pour la rendre visible, mais, ce faisant, de la transformer en quelque chose d’autre, de plus acceptable, de plus conforme aux formats dominants de la communication publique.

Le paradoxe de l’image générée

C’est ici que le malaise prend une dimension nouvelle, beaucoup plus profonde. Car ces visages qui nous regardent depuis les murs du métro parisien n’existent pas. Ils ont été sans doute générés par Midjourney, une intelligence artificielle de création d’images (la page dédiée à cette campagne ne semble pas y faire référence : https://www.samusocial.paris/lavis-de-la-rue-decouvrez-notre-campagne-de-communication). Nous sommes confrontés à une situation réelle, la précarité extrême de milliers de personnes dormant effectivement dans les rues de Paris, mais à travers une fiction visuelle intégrale. Des sans-abri fictifs pour parler de sans-abri réels. Des visages synthétiques pour représenter des personnes de chair et de sang.

Le paradoxe est vertigineux et pose une question éthique fondamentale : un tel sujet méritait-il cette absence totale d’indexicalité documentaire ? N’aurait-il pas fallu, précisément parce qu’il s’agit de personnes en situation d’extrême vulnérabilité, aller vers elles, les rencontrer, les photographier avec leur consentement pleinement éclairé, faire valider ces images par elles, recueillir leurs véritables paroles, leur demander leur appréciation réelle sur l’endroit où elles dorment ?

Cette approche documentaire aurait évidemment soulevé ses propres questions éthiques, tout aussi légitimes et complexes. Comment respecter l’anonymat de ces personnes si elles le souhaitent ? Comment éviter que cette exposition médiatique ne les mette en danger ou ne renforce leur stigmatisation ? Comment s’assurer qu’elles ne soient pas exploitées, que leur consentement soit libre et informé, qu’elles gardent un contrôle sur leur propre image ? La photographie documentaire sociale porte en elle une violence potentielle, celle du regard extérieur qui cadre, sélectionne, expose, transforme la vie privée en spectacle public, fût-ce dans une intention bienveillante.

Mais précisément : l’image générée par IA résout-elle ces problèmes éthiques ou les aggrave-t-elle en les déplaçant ? L’agence de communication a peut-être cru contourner les écueils de la représentation documentaire en créant des visages fictifs qui ne sont « personne », qui ne peuvent donc être ni exploités ni stigmatisés puisqu’ils n’existent pas. C’est une logique apparemment prudente : plutôt que de risquer de mal représenter des personnes réelles, ne représentons que des avatars numériques.

Mais ce raisonnement ignore une dimension cruciale : en choisissant la fiction intégrale, la campagne ne protège pas les sans-abri, elle les efface. Elle dit implicitement que leur réalité n’est pas montrable, que leurs visages ne sont pas présentables, qu’il faut les remplacer par des versions synthétiques, plus conformes, plus acceptables pour l’espace publicitaire du métro. Elle transforme des personnes réelles en fantômes numériques, elle achève symboliquement le processus d’invisibilisation dont ces personnes sont déjà victimes dans l’espace social.

L’indexicalité documentaire n’est pas seulement une question technique, c’est une question de reconnaissance ontologique. Quand on photographie une personne réelle, aussi problématique que soit ce geste, on affirme au moins son existence, sa présence au monde, son droit à être vue. Quand on la remplace par une image générée, on suggère que cette existence n’est pas assez valable, pas assez digne pour être montrée telle quelle. On introduit une médiation supplémentaire, un filtre de plus, une distance nouvelle.

Et cette distance produit un effet pervers : nous sommes confrontés à une situation réelle extrêmement grave, des êtres humains dormant dans la rue, exposée au froid, à la violence, à la maladie, mais à travers une représentation qui affiche ostensiblement son artificialité. Le contraste est insoutenable : d’un côté, la chair souffrante ; de l’autre, le pixel parfaitement lisse. D’un côté, l’urgence vitale ; de l’autre, le temps infini de l’ajustement algorithmique. D’un côté, la singularité irréductible de chaque existence ; de l’autre, les variations paramétrables d’un même prompt.

On peut se demander quelle aurait été l’efficacité d’une campagne vraiment documentaire. Aurait-elle développé une empathie plus grande ? Aurait-elle été plus percutante, plus mobilisatrice ? Impossible de le savoir avec certitude. Mais la question n’est pas seulement pragmatique (« qu’est-ce qui marche le mieux ? »), elle est éthique : qu’est-ce qui convient, qu’est-ce qui respecte, qu’est-ce qui honore la dignité des personnes concernées quand on tourne son regard vers un tel sujet ?

L’indexicalité documentaire s’impose peut-être moins pour des raisons d’efficacité communicationnelle que pour des raisons de respect fondamental. Parler des sans-abri sans montrer aucun sans-abri réel, c’est les maintenir dans l’invisibilité tout en prétendant les rendre visibles. C’est une forme de violence symbolique supplémentaire, qui s’ajoute à toutes celles qu’ils subissent déjà.

Une esthétique calibrée

Mais approfondissons encore l’analyse de ces images générées. Car si on les examine attentivement, elles révèlent quelque chose de profondément troublant : une esthétique kitsch de la marginalité, une représentation calibrée de la pauvreté, une version « acceptable » du sans-abri pour le regard bourgeois.

Regardons ces visages : ils sont sales, certes, mais pas trop. Les cheveux sont en bataille, mais avec une certaine harmonie visuelle, presque pittoresque. Les vêtements sont usés, grisâtres, mais dans une palette chromatique étudiée, presque harmonieuse. Le regard est intense, mélancolique, mais photogénique. C’est la pauvreté comme motif esthétique, la rue comme décor, le sans-abri comme personnage typé.

On aimerait avoir accès aux prompts exacts utilisés par l’agence de communication. Comment formule-t-on cette demande à Midjourney ? Par reverse prompting, on peut reconstituer des formulations de ce type : « Portrait photographique réaliste d’une femme d’âge mûr aux cheveux noirs ondulés mi-longs, peau mate légèrement ridée, regard intense et mélancolique tourné vers la caméra, portant une écharpe tricotée grise autour du cou, fond blanc neutre, éclairage naturel doux, style documentaire social, photographie humaniste, haute qualité, détails réalistes du visage. »

Ces formulations sont révélatrices. On voit bien le processus d’ajustement à l’œuvre : pas trop sale, pas trop abîmé, pas trop effrayant. Il faut que ça évoque la rue, mais sans montrer vraiment la violence de la rue. Il faut que ça suggère la précarité, mais sans la crasse réelle, sans les plaies, sans les traces de la maladie mentale ou de l’addiction, sans tout ce qui rendrait l’image vraiment insupportable. On imagine le processus de création : l’agence génère des dizaines, peut-être des centaines d’images. Certaines sont sans doute trop « propres », ne font pas assez « sans-abri ». D’autres sont peut-être trop « sales », trop dures, trop dérangeantes pour l’espace publicitaire du métro. Il faut trouver le juste milieu, le sweet spot esthétique : assez de signes de précarité pour que le message passe, mais pas au point de choquer vraiment le public, de le mettre mal à l’aise, de perturber son trajet quotidien. Quel a été le critère de sélection ? Quel type de représentativité cherchait-on ? Et surtout : qui a validé ces choix ? Le Samu Social, organisation qui travaille quotidiennement au contact de personnes sans-abri réelles, a-t-il participé à cette sélection ? Si oui, selon quels critères éthiques et esthétiques ? A-t-on comparé ces images synthétiques à la réalité des personnes que l’organisation accompagne ? A-t-on interrogé des personnes en situation de rue sur ce qu’elles pensaient de ces représentations ?

Le résultat produit ce qu’on ne peut appeler autrement qu’un kitsch de la misère. Une image convenue, consensuelle, stéréotypée de ce que devrait être un sans-abri dans l’imaginaire collectif. C’est une représentation qui ne risque pas de déranger vraiment, qui reste dans les limites du supportable, du montrable, du compatible avec l’espace publicitaire urbain. Ce n’est pas la réalité de la rue, c’est une version édulcorée, stylisée, rendue consommable. Et c’est là que le problème devient vertigineux : en voulant éviter les écueils éthiques de la photographie documentaire, on tombe dans quelque chose de pire. On ne montre pas la pauvreté réelle, on montre l’image que la société se fait d’une pauvreté acceptable. On ne représente pas les sans-abri, on représente le stéréotype du sans-abri tel qu’il circule dans l’imaginaire social. On ne documente rien, on reconduit les clichés.

C’est la définition même du kitsch selon Milan Kundera : non pas le mensonge pur et simple, mais « l’évacuation de la merde », le refus de regarder en face ce qui est dérangeant, difficile, non conforme aux attentes esthétiques dominantes. Le kitsch est cette tendance à embellir le réel, à le rendre plus présentable, plus conforme à ce que nous voulons voir. Appliqué à la représentation de la pauvreté, cela devient proprement obscène.

Les faux profils et l’économie généralisée du soupçon

Mais il y a encore un niveau supplémentaire de malaise, peut-être le plus grave. Car en 2025, tout usager régulier des plateformes numériques a développé une littératie visuelle spécifique. Nous avons appris à repérer les faux profils, ces comptes fictifs qui prolifèrent sur les réseaux sociaux, les sites de rencontre, les plateformes d’avis. Nous savons qu’ils sont associés aux arnaques (romance scams, pyramides de Ponzi), aux manipulations (astroturfing, fake reviews), aux opérations de désinformation politique. Ils représentent tout ce qui est inauthentique, trompeur, malveillant dans l’écosystème numérique. Et l’IA générative a massivement aggravé ce problème. Depuis que Midjourney, Stable Diffusion et autres permettent de créer des visages hyperréalistes en quelques secondes, le phénomène des faux profils a explosé. On peut désormais générer des milliers, des millions de faux comptes avec des photos de profil uniques, impossibles à identifier par reverse image search. C’est une infrastructure de la tromperie à échelle industrielle.

Or, que voit le public du métro parisien en regardant cette campagne du Samu Social ? Des profils immédiatement identifiables comme générés par IA par quiconque a une familiarité avec ces outils. Les signes sont là : le rendu trop lisse de la peau malgré les « imperfections » calculées, l’étrange perfection de certains détails, l’harmonie un peu trop équilibrée de la composition, cette qualité spécifique que prennent les images de Midjourney et que tout œil averti reconnaît instantanément. Des faux profils, donc. Et l’effet produit est involontairement catastrophique : ces sans-abri fictifs évoquent immédiatement, pour le spectateur contemporain, tout l’univers de la fraude en ligne. Ils activent les mêmes alertes visuelles, les mêmes mécanismes de méfiance que nous avons développés pour nous protéger des arnaques numériques.

On pourrait même pousser la logique un cran plus loin et imaginer le prolongement cynique de ce dispositif : générer des millions de profils de sans-abri fictifs, créer une plateforme en ligne de mise en relation entre ces profils et le public « solidaire », permettre les dons directs, promettre que l’argent ira directement à « Karim », à « Sophie », à « Ahmed » dont vous voyez le visage et lisez l’histoire. Une arnaque parfaite, exploitant à la fois la culpabilité sociale, la technologie de génération d’images, et les mécanismes des plateformes de crowdfunding.

Bien sûr, la campagne du Samu Social n’est pas une arnaque. Le Samu Social de Paris est une institution légitime, qui fait un travail essentiel et dont l’intégrité n’est pas en cause. Mais l’imagerie qu’elle déploie, les codes visuels qu’elle mobilise, activent malgré elle tout l’univers sémiotique de la tromperie numérique. C’est un court-circuit catastrophique dans la réception du message. Au lieu de créer de la proximité et de l’empathie (« ces personnes pourraient être vous »), cela installe la suspicion et la distance (« ces profils ressemblent à une arnaque »). Au lieu de rendre ces personnes plus réelles, plus présentes, cela les désincarne définitivement, les transforme en avatars génériques, en tokens visuels interchangeables. Au lieu de mobiliser la solidarité, cela active les réflexes de méfiance que nous avons développés face à la multiplication des sollicitations frauduleuses.

C’est d’autant plus tragique que la méfiance généralisée envers les demandes de solidarité est déjà un problème majeur. Combien de fois entend-on : « Mais comment savoir si cet argent ira vraiment aux sans-abri ? », « C’est peut-être une arnaque », « Ils vont utiliser l’argent pour acheter de l’alcool ». Cette méfiance structurelle, qui participe à la déshumanisation des personnes sans-abri et à la déresponsabilisation collective, se trouve ici renforcée plutôt que combattue. La campagne intègre involontairement les codes visuels de la tromperie au moment même où elle appelle à la générosité. C’est un sabotage sémiotique de son propre message.

L’auto-célébration

Il reste un dernier niveau d’analyse, peut-être le plus révélateur du fonctionnement général de cette campagne. En haut et en bas des affiches, on trouve de nombreuses mentions : les prix remportés par cette campagne créative, les organismes qui ont soutenu sa réalisation dans le cadre d’un concours dans les écoles de design (ce qui pose la question de l’encadrement des étudiant.e.s et de la réflexion menée avec eux sur de tels usages de l’IAg), les partenaires impliqués, etc. L’affiche affiche ses propres récompenses, son propre dispositif. Comment interpréter cette présence ? C’est que cette affiche communique peut-être moins sur l’activité du Samu Social, qui devient ici un simple prétexte, un sujet parmi d’autres, que sur l’affiche elle-même, sur sa propre créativité, sur les paradoxes qu’elle met en œuvre (sans doute, d’ailleurs, sans pleinement les comprendre ou les assumer). Il y a là une forme d’auto-représentation du dispositif publicitaire, une dimension méta-communicationnelle où la campagne devient son propre objet. Ce qui est célébré, ce n’est plus le travail du Samu Social auprès des personnes sans-abri, ce n’est plus la nécessité de soutenir cette organisation, ce n’est plus l’urgence de la situation dans les rues de Paris. Ce qui est célébré, c’est la trouvaille créative : l’idée de détourner les codes des plateformes d’avis, l’utilisation innovante de l’IA générative, le concept créatif original.

La campagne ne met plus en relation le public et la cause sociale. Elle met en relation la question de la communication sociale elle-même, le dépassement de l’indexicalité documentaire (présenté comme un progrès), l’innovation technologique (l’IA générative) appliquée à un sujet qui devrait pourtant, précisément, être traité avec singularité et respect. C’est le triomphe de la communication sur le contenu, de la forme sur le fond, du médium sur le message. Le dispositif s’autonomise complètement de son objet initial. Il ne s’agit plus tant de sensibiliser le public aux sans-abri que de démontrer les possibilités créatives de l’IA dans la communication sociale. Le sujet réel, des milliers de personnes en détresse vitale, s’efface derrière la performance de sa mise en scène et on se dit « Comme c’est malin ! ».

Cette auto-célébration révèle aussi le public réel de la campagne : moins les usagers du métro (qui sont censés être sensibilisés) que l’industrie de la communication elle-même, les jurys de prix créatifs, les autres agences qui regardent ce que font leurs concurrents. La campagne s’adresse d’abord à ses pairs professionnels, elle cherche d’abord la reconnaissance dans le champ de la publicité et de la communication. Les sans-abri ne sont plus que le prétexte d’une démonstration de virtuosité créative.

De l’indicialité à la générativité

Je ne crois pas que les multiples niveaux problématiques de cette campagne aient été volontairement orchestrés. Il n’y a probablement pas eu de cynisme délibéré, pas de mauvaise foi consciente. L’agence de communication et le Samu Social ont probablement cru bien faire, innover, trouver un moyen original et percutant de sensibiliser le public à une cause difficile même s’ils ne semblent pas le mettre en avant. Mais c’est précisément ce qui rend cette campagne si révélatrice. Elle montre comment, même avec les meilleures intentions, même en mobilisant les technologies les plus récentes, même avec l’ambition de « faire autrement », on peut aboutir à un résultat qui trahit fondamentalement son objectif. Elle montre comment s’articulent, dans le champ contemporain de la communication sociale, plusieurs logiques qui finissent par déréaliser, instrumentaliser et finalement invisibiliser encore davantage ceux qu’on prétend rendre visibles.

Premier niveau : l’inscription dans la logique marchande des plateformes. Loin de dénoncer l’exclusion, cela la normalise en suggérant qu’elle peut trouver sa place dans le système d’évaluation généralisé. Le capitalisme de plateforme devient l’horizon indépassable de toute expression, même de la détresse.

Deuxième niveau : le remplacement des personnes réelles par des avatars générés. Loin de résoudre les problèmes éthiques de la représentation documentaire, cela les aggrave en effaçant complètement la présence réelle des personnes concernées. L’indexicalité documentaire n’est pas un problème technique à contourner, c’est une question de reconnaissance ontologique.

Troisième niveau : l’esthétisation kitsch de la pauvreté. Les images générées ne montrent pas la réalité de la rue, mais une version calibrée, acceptable, conforme aux stéréotypes et aux attentes esthétiques de l’espace publicitaire. C’est la pauvreté rendue consommable.

Quatrième niveau : l’activation involontaire des codes de la tromperie numérique. Ces profils générés ressemblent à de faux profils d’arnaque, mobilisant la méfiance plutôt que l’empathie, la suspicion plutôt que la solidarité.

Cinquième niveau : l’auto-célébration du dispositif créatif. La campagne finit par communiquer davantage sur elle-même, sur sa propre innovation, que sur le sujet qu’elle est censée servir. Le médium dévore le message.

Ces cinq niveaux s’articulent pour produire un effet désastreux : loin de servir la cause des sans-abri, cette campagne participe à leur déréalisation. Elle nous confronte au déploiement du dispositif même de l’affiche, à ses paradoxes internes, à ses logiques contradictoires. Le public du métro, pour peu qu’il soit attentif, voit très bien qu’il s’agit de portraits générés, évoquant immédiatement les faux profils sur les réseaux sociaux, les arnaques auxquelles tout acte de communication à destination sociale est aujourd’hui renvoyé dans l’imaginaire collectif. Au-delà de la question pragmatique de l’efficacité (cette campagne générera-t-elle des dons ? mobilisera-t-elle le public ?), c’est la question éthique qui s’impose avec force. Quel type de regard cette campagne porte-t-elle sur une réalité dont elle exclut, finalement, les deux parties prenantes ? D’un côté, ceux qui vivent dans la rue, réduits à des avatars générés, à des variations paramétrables d’un prompt, privés de leur singularité et de leur présence réelle. De l’autre, ceux qui prennent le métro chaque jour pour se rendre au travail, confrontés à un simulacre qui les dispense de la rencontre réelle, qui leur permet de consommer l’image de la pauvreté sans avoir à affronter sa réalité, réalité qui est pourtant croisée quotidiennement, mais refoulée.

Cette campagne révèle l’impasse dans laquelle se trouve la communication sociale contemporaine. Face à un public urbain saturé d’images, habitué aux artifices numériques, méfiant vis-à-vis de toute sollicitation, tenté par l’indifférence comme mécanisme de défense psychologique face à l’ampleur des problèmes sociaux, comment communiquer efficacement ? Comment créer le déclic empathique ? Comment susciter l’engagement ? Mais la solution ne peut pas être de multiplier les médiations, de creuser encore davantage le fossé entre représentation et réalité, de remplacer les personnes réelles par des fantômes numériques. C’est exactement l’inverse qu’il faudrait : moins de sophistication créative, moins d’innovation technologique, moins de détournements ironiques. Et plus d’indexicalité documentaire (fut-elle problématique), plus de rencontre effective. La rue existe. Les personnes qui y survivent existent. Elles ont des visages singuliers, des histoires uniques, des paroles propres. Les invisibiliser derrière des images générées par algorithme, même avec les meilleures intentions du monde, c’est participer activement à leur effacement symbolique. C’est dire implicitement qu’elles ne sont pas assez présentables pour être montrées, que leur réalité n’est pas assez compatible avec l’espace publicitaire, qu’il faut les remplacer par des versions synthétiques plus acceptables, plus conformes à ce que notre imaginaire collectif (bourgeois, urbain, connecté) peut supporter de voir.

The latest campaign by Samu Social de Paris, deployed in the Parisian metro under the title “Street Opinion,” proposes an apparently simple narrative: homeless people evaluate their precarious living spaces according to the codes of online review platforms. We see a profile picture, a star rating (generally low), and a comment oscillating between the dramatic and the humorous. “Guaranteed drafts,” “Unobstructed view of concrete,” “Icy welcome.” The intention seems laudable: create an effect of recognition, bring these marginalized existences into a framework familiar to urban audiences, trigger empathetic insight through ironic subversion.

But this campaign, far from achieving its awareness-raising objective, constitutes a textbook case of the pitfalls of contemporary social communication. For behind the apparent creativity of the concept lurk three levels of problems which, articulated together, produce an effect opposite to that sought: instead of making the reality of homelessness visible, this campaign completes its unrealization, transforms it into consumable and ultimately acceptable spectacle. Instead of creating proximity, it deepens distance. Instead of respecting the dignity of the people concerned, it instrumentalizes them in a device that celebrates above all its own ingenuity.

Commodity Fiction as Normalization of Exclusion

The first gesture of this campaign consists of inscribing the experience of the homeless within the framework of online evaluation platforms. This choice is not innocent: it mobilizes an extremely precise universe of reference, that of platform capitalism which now structures a considerable part of our daily interactions. TripAdvisor, Google Reviews, Airbnb, Booking: these services have generalized the principle of permanent evaluation, transforming each experience into an object of rating, each place into a product to be commented on.

The underlying communicational hypothesis seems to be the following: by placing the homeless in this familiar framework, we would create an empathetic bridge with the public. “What if these people you cross in the metro could, in turn, rate their experience as you rate your restaurant or hotel?” The device effectively brings the homeless closer to the daily experience of the targeted public, those metro users who, for many, regularly consult and publish online reviews, who have integrated this evaluative practice into their relationship with the world.

But this proximity comes at the price of a problematic integration. By inscribing the situation of the homeless into the commercial logic of platforms, the campaign does not denounce their exclusion: it normalizes it. It implicitly suggests that even extreme distress, even sleeping in the street at -5°C, can find its place in this generalized evaluation system. That everything, absolutely everything, can be treated as a consumption experience susceptible to being rated, commented on, shared, without questioning the violence of these evaluations often directed at workers.

This normalization is all the more perverse in that it is accompanied by an apparently humanizing gesture. In “giving voice” to the homeless (even fictionally), by attributing them the status of evaluator, the campaign seems to recognize in them an agency, a capacity for judgment. But this agency remains confined within the limits of the system: one can rate, but one remains within the framework. One can comment with dark humor on one’s own misery, but without questioning the system that produces this misery. It is the very logic of platform capitalism: everyone can express themselves, provided this expression takes the form prescribed by the device.

More troubling still, this staging makes platform capitalism the fundamental, legitimate, universal place for expressing individual appreciation. Even to speak of the most radical social exclusion, we would have no other language than that of stars and user comments. It is a form of semantic TINA (There Is No Alternative): there would be no other way to make these voices heard than to integrate them into the format of the evaluation platform.

One can legitimately question: does this approach really develop empathy? Might not the grating humor of these “reviews,” which plays on the discrepancy between the seriousness of the situation and the lightness of the format, actually risk diluting the emotional charge, maintaining the comfortable distance of irony? Laughing (even gallows humor) at the situation of the homeless transformed into a TripAdvisor review, isn’t that precisely what allows us not to really look at it face on? Doesn’t it imply that being on the street is a form of (extreme) tourism? Humor becomes here a defense mechanism, a way of making the unbearable bearable, of consuming misery in the form of creative content rather than truly confronting it.

The campaign thus carries, doubtless unintentionally, the contradictions that society as a whole carries toward exclusion: the impossibility of truly seeing this reality, the necessity of mediating it to make it visible, but, in doing so, transforming it into something else, something more acceptable, more conforming to the dominant formats of public communication.

The Paradox of Generated Images

It is here that unease takes on a new, much deeper dimension. For these faces that look at us from the walls of the Parisian metro do not exist. They were doubtless generated by Midjourney, an artificial intelligence for image creation (the page dedicated to this campaign does not seem to make reference to it: https://www.samusocial.paris/lavis-de-la-rue-decouvrez-notre-campagne-de-communication). We are confronted with a real situation, the extreme precarity of thousands of people actually sleeping in the streets of Paris, but through an entirely visual fiction. Fictional homeless for speaking of real homeless. Synthetic faces to represent people of flesh and blood.

The paradox is vertiginous and poses a fundamental ethical question: did such a subject merit this complete absence of documentary indexicality? Should it not have been necessary, precisely because these are people in situations of extreme vulnerability, to go toward them, meet them, photograph them with their fully informed consent, have these images validated by them, collect their actual words, ask them their real appreciation of the place where they sleep?

This documentary approach would obviously have raised its own equally legitimate and complex ethical questions. How to respect the anonymity of these people if they wish it? How to avoid this media exposure putting them in danger or reinforcing their stigmatization? How to ensure they are not exploited, that their consent is free and informed, that they retain control of their own image? Social documentary photography carries within it a potential violence, that of the external gaze that frames, selects, exposes, transforms private life into public spectacle, even with benevolent intention.

But precisely: does AI-generated imagery resolve these ethical problems or aggravate them by displacing them? The communications agency may have believed it could circumvent the pitfalls of documentary representation by creating fictional faces that are “nobody,” that cannot therefore be exploited or stigmatized since they don’t exist. This is an apparently prudent logic: rather than risk misrepresenting real people, let us represent only digital avatars.

But this reasoning ignores a crucial dimension: by choosing total fiction, the campaign does not protect the homeless, it erases them. It implicitly says that their reality is not showable, that their faces are not presentable, that they must be replaced by synthetic versions, more conforming, more acceptable for the advertising space of the metro. It transforms real people into digital ghosts, it symbolically completes the process of invisibilization from which these people are already victims in social space.

Documentary indexicality is not merely a technical question, it is a question of ontological recognition. When one photographs a real person, however problematic this gesture may be, one at least affirms their existence, their presence in the world, their right to be seen. When one replaces them with a generated image, one suggests that this existence is not valuable enough, not worthy enough to be shown as it is. One introduces an additional mediation, another filter, a new distance.

And this distance produces a perverse effect: we are confronted with an extremely grave real situation, human beings sleeping in the street, exposed to cold, violence, disease, but through a representation that ostentatiously displays its artificiality. The contrast is unbearable: on one side, suffering flesh; on the other, the perfectly smooth pixel. On one side, vital urgency; on the other, the infinite time of algorithmic adjustment. On one side, the irreducible singularity of each existence; on the other, the parameterizable variations of the same prompt.

One can wonder what the effectiveness would have been of a truly documentary campaign. Would it have developed greater empathy? Would it have been more impactful, more mobilizing? Impossible to know with certainty. But the question is not merely pragmatic (“what works best?”), it is ethical: what is fitting, what respects, what honors the dignity of the people concerned when one turns one’s gaze to such a subject?

Documentary indexicality may impose itself less for reasons of communicational effectiveness than for reasons of fundamental respect. Speaking of the homeless without showing any real homeless is maintaining them in invisibility while claiming to make them visible. It is an additional form of symbolic violence, which adds to all those they already suffer.

A Calibrated Aesthetic

But let us deepen still further the analysis of these generated images. For if one examines them carefully, they reveal something profoundly troubling: a kitsch aesthetic of marginality, a calibrated representation of poverty, an “acceptable” version of the homeless for the bourgeois gaze.

Look at these faces: they are dirty, certainly, but not too much. The hair is disheveled, but with a certain visual harmony, almost picturesque. The clothes are worn, grayish, but in a studied chromatic palette, almost harmonious. The gaze is intense, melancholic, but photogenic. It is poverty as an aesthetic motif, the street as a setting, the homeless as a stereotyped character.

One would like to have access to the exact prompts used by the communications agency. How does one formulate this request to Midjourney? By reverse prompting, one can reconstitute formulations of this type: “Realistic photographic portrait of a middle-aged woman with long wavy black hair, dark skin slightly wrinkled, intense and melancholic gaze directed at the camera, wearing a gray knitted scarf around her neck, neutral white background, soft natural lighting, social documentary style, humanist photography, high quality, realistic facial details.”

These formulations are revealing. One sees clearly the process of adjustment at work: not too dirty, not too damaged, not too frightening. It must evoke the street, but without really showing the violence of the street. It must suggest precarity, but without real filth, without wounds, without traces of mental illness or addiction, without everything that would make the image truly unbearable. One imagines the creation process: the agency generates dozens, perhaps hundreds of images. Some are doubtless too “clean,” don’t look enough like “homeless.” Others are perhaps too “dirty,” too harsh, too disturbing for the advertising space of the metro. One must find the happy medium, the aesthetic sweet spot: enough signs of precarity for the message to get through, but not to the point of truly shocking the public, of making them uncomfortable, of disturbing their daily commute. What was the selection criterion? What type of representativity was sought? And above all: who validated these choices? Did Samu Social, an organization that works daily in contact with real homeless people, participate in this selection? If so, according to what ethical and aesthetic criteria? Did they compare these synthetic images to the reality of the people the organization supports? Did they ask people in street situations what they thought of these representations?

The result produces what can only be called a kitsch of misery. A conventional, consensual, stereotyped image of what a homeless person should be in collective imagination. It is a representation that risks not truly disturbing, that remains within the limits of the bearable, the showable, the compatible with urban advertising space. It is not the reality of the street, it is a sweetened version, stylized, rendered consumable. And it is here that the problem becomes vertiginous: in trying to avoid the pitfalls of documentary photography, one falls into something worse. One does not show real poverty, one shows the image that society has of an acceptable poverty. One does not represent the homeless, one represents the stereotype of the homeless as it circulates in social imagination. One documents nothing, one reiterates clichés.

It is the very definition of kitsch according to Milan Kundera: not pure and simple lie, but “the evacuation of shit,” the refusal to look squarely at what is disturbing, difficult, non-conforming to dominant aesthetic expectations. Kitsch is this tendency to embellish reality, to make it more presentable, more conforming to what we want to see. Applied to the representation of poverty, this becomes downright obscene.

False Profiles and the Generalized Economy of Suspicion

But there is yet another level of unease, perhaps the most serious. For in 2025, every regular user of digital platforms has developed a specific visual literacy. We have learned to spot fake profiles, those fictional accounts that proliferate on social networks, dating sites, review platforms. We know they are associated with scams (romance scams, Ponzi schemes), manipulations (astroturfing, fake reviews), political disinformation operations. They represent everything that is inauthentic, deceptive, malevolent in the digital ecosystem. And generative AI has massively aggravated this problem. Since Midjourney, Stable Diffusion, and others allow the creation of hyperrealistic faces in seconds, the phenomenon of fake profiles has exploded. One can now generate thousands, millions of fake accounts with unique profile photos, impossible to identify by reverse image search. It is an infrastructure of deception at industrial scale.

Now, what does the Paris metro public see when looking at this Samu Social campaign? Profiles immediately identifiable as AI-generated by anyone with familiarity with these tools. The signs are there: the overly smooth skin rendering despite calculated “imperfections,” the strange perfection of certain details, the slightly too balanced harmony of composition, that specific quality that Midjourney images take on and that every informed eye recognizes instantly. Fake profiles, then. And the effect produced is involuntarily catastrophic: these fictional homeless immediately evoke, for the contemporary viewer, the entire universe of online fraud. They activate the same visual alerts, the same distrust mechanisms we have developed to protect ourselves from digital scams.

One could even push the logic one step further and imagine the cynical extension of this device: generate millions of profiles of fictional homeless, create an online platform connecting these profiles to the “solidary” public, enable direct donations, promise that the money will go directly to “Karim,” to “Sophie,” to “Ahmed” whose face you see and story you read. A perfect scam, exploiting both social guilt, image generation technology, and crowdfunding platform mechanisms.

Of course, the Samu Social campaign is not a scam. Samu Social de Paris is a legitimate institution, doing essential work and whose integrity is not in question. But the imagery it deploys, the visual codes it mobilizes, activate despite itself the entire semiotic universe of digital deception. It is a catastrophic short-circuit in message reception. Instead of creating proximity and empathy (“these people could be you”), this installs suspicion and distance (“these profiles look like a scam”). Instead of making these people more real, more present, this completely disembodies them, transforms them into generic avatars, into interchangeable visual tokens. Instead of mobilizing solidarity, this activates the distrust reflexes we have developed facing the multiplication of fraudulent solicitations.

This is all the more tragic in that generalized distrust toward requests for solidarity is already a major problem. How often does one hear: “But how do you know if this money will really go to the homeless?”, “It might be a scam,” “They’ll use the money to buy alcohol.” This structural distrust, which participates in the dehumanization of homeless people and in collective irresponsibility, is here reinforced rather than combated. The campaign involuntarily integrates the visual codes of deception at the very moment it calls for generosity. It is a semiotic sabotage of its own message.

Self-Celebration

There remains one final level of analysis, perhaps the most revealing of the general functioning of this campaign. At the top and bottom of the posters, one finds numerous mentions: the prizes won by this creative campaign, the organizations that supported its realization, the partners involved. The poster displays its own rewards. How to interpret this presence? It is that this poster communicates perhaps less about the activity of Samu Social, which becomes here a mere pretext, a subject among others, than about the poster itself, about its own creativity, about the paradoxes it implements (without doubt, moreover, without fully understanding or assuming them). There is here a form of self-representation of the advertising device, a meta-communicational dimension where the campaign becomes its own object. What is celebrated is no longer the work of Samu Social with homeless people, it is no longer the necessity of supporting this organization, it is no longer the urgency of the situation in the streets of Paris. What is celebrated is the creative find: the idea of subverting the codes of review platforms, the innovative use of generative AI, the original creative concept.

The campaign no longer puts the public in relation to the social cause. It puts in relation the question of social communication itself, the transcendence of documentary indexicality (presented as progress), technological innovation (generative AI) applied to a subject that should, precisely, be treated with singularity and respect. It is the triumph of communication over content, of form over substance, of medium over message. The device becomes completely autonomous from its initial object. It is no longer so much a matter of raising public awareness about the homeless as of demonstrating the creative possibilities of AI in social communication. The real subject, thousands of people in vital distress, disappears behind the performance of its staging and one says to oneself “How clever!”

This self-celebration also reveals the real audience of the campaign: less metro users (who are supposed to be sensitized) than the communication industry itself, the juries of creative prizes, other agencies watching what their competitors are doing. The campaign addresses itself first to its professional peers, it seeks first recognition in the field of advertising and communication. The homeless are merely the pretext for a demonstration of creative virtuosity.

From Indexicality to Generativity

I do not believe that the multiple problematic levels of this campaign were deliberately orchestrated. There was probably no deliberate cynicism, no conscious bad faith. The communications agency and Samu Social probably believed they were doing the right thing, innovating, finding an original and striking way to sensitize the public to a difficult cause even if they do not seem to emphasize it. But it is precisely this that makes this campaign so revealing. It shows how, even with the best intentions, even by mobilizing the most recent technologies, even with the ambition to “do differently,” one can arrive at a result that fundamentally betrays one’s objective. It shows how several logics articulate themselves in the contemporary field of social communication and end up unrealizing, instrumentalizing and ultimately further invisibilizing those one claims to make visible.

First level: inscription in the commercial logic of platforms. Far from denouncing exclusion, this normalizes it by suggesting it can find its place in the generalized evaluation system. Platform capitalism becomes the insurmountable horizon of all expression, even of distress.

Second level: replacement of real people with generated avatars. Far from resolving the ethical problems of documentary representation, this aggravates them by completely erasing the real presence of the people concerned. Documentary indexicality is not a technical problem to circumvent, it is a question of ontological recognition.

Third level: kitschy aestheticization of poverty. The generated images do not show the reality of the street, but a calibrated version, acceptable, conforming to stereotypes and aesthetic expectations of advertising space. It is poverty rendered consumable.

Fourth level: involuntary activation of the codes of digital deception. These generated profiles resemble fake scam profiles, mobilizing distrust rather than empathy, suspicion rather than solidarity.

Fifth level: self-celebration of the creative device. The campaign ends up communicating more about itself, about its own innovation, than about the subject it is supposed to serve. The medium devours the message.

These five levels articulate to produce a disastrous effect: far from serving the cause of the homeless, this campaign participates in their unrealization. It confronts us with the deployment of the device of the poster itself, its internal paradoxes, its contradictory logics. The metro public, insofar as it is attentive, sees very well that these are generated portraits, immediately evoking fake profiles on social networks, the scams to which any act of social communication is today referred in collective imagination. Beyond the pragmatic question of effectiveness (will this campaign generate donations? will it mobilize the public?), it is the ethical question that imposes itself forcefully. What kind of gaze does this campaign cast on a reality from which it ultimately excludes both stakeholders? On one side, those who live on the street, reduced to generated avatars, to parameterizable variations of a prompt, deprived of their singularity and real presence. On the other, those who take the metro each day to go to work, confronted with a simulacrum that dispenses them from real encounter, that allows them to consume the image of poverty without having to confront its reality, a reality that is nonetheless crossed daily but repressed.

This campaign reveals the impasse in which contemporary social communication finds itself. Facing an urban public saturated with images, accustomed to digital artifices, distrustful of any solicitation, tempted by indifference as a psychological defense mechanism facing the scale of social problems, how to communicate effectively? How to create the empathetic spark? How to generate engagement? But the solution cannot be to multiply mediations, to dig even deeper the gulf between representation and reality, to replace real people with digital ghosts. It is exactly the opposite that would be needed: less creative sophistication, less technological innovation, less ironic subversions. And more documentary indexicality (even if problematic), more effective encounter. The street exists. The people who survive there exist. They have singular faces, unique stories, their own words. Rendering them invisible behind images generated by algorithm, even with the best intentions in the world, is actively participating in their symbolic erasure. It is to implicitly say they are not presentable enough to be shown, that their reality is not compatible enough with advertising space, that they must be replaced by synthetic versions more acceptable, more conforming to what our collective (bourgeois, urban, connected) imagination can bear to see.