La disruption comme déni de l’extinction

Dans toutes les conférences sur les technologies, le mot « disruption » revient depuis quelques années comme une rengaine. Elle ressemble à un mot d’ordre que chacun répète, passant d’une bouche à l’autre. Elle désigne une innovation qui viendrait bouleverser radicalement l’ordre que nous connaissons. Pour l’illustrer, on parle souvent de Steve Jobs le comparant à un véritable artiste ou encore d’Elon Musk, génie de notre temps. Entre l’intensité dont se charge ce mot et la vacuité des exemples donnés, il y a l’écart d’une attente.

Il y a une telle différence entre le mot et les phénomènes (la dernière campagne d’Adidas est du plus bel effet comique) que celle-ci ne peut désigner qu’une volonté que quelque chose arrive et change enfin, une rupture. Même si cela n’est pas dit, le sentiment qui traverse la disruption c’est que le monde va mal et qu’on ne saurait plus continuer ainsi. Il en va aussi d’un désir « révolutionnaire » qui refuse le statu quo. Les conférenciers ont le sentiment que les entreprises (et parfois les États) ne font pas assez et que nous aurions la possibilité de tout changer alors que nous n’innovons qu’incrémentalement. Nous n’inventons que des gadgets alors que nous pourrions reconfigurer le monde. Un peu de volonté que diable ! Mais s’écriant ainsi, ils ne savent pas quel serait le contenu de la disruption. Le sentiment du surplace est sans fin : la rupture comme réaction.

Le plus étonnant est la simultanéité de la vacuité du mot et sa puissance affective. Sa pointe est le singularisme de Ray Kurzweil, affectivité sans contenu phénoménologique, dont l’unique attrait est de fanstamer la victoire contre l’indéconstructible.

Il y a de l’humour à donner la responsabilité d’un changement aussi grandiose à des individus, les entrepreneurs, dont le conservatisme n’a souvent d’égal que la volonté d’accumulation, et qui sont responsables pour une grande part de la situation dans laquelle nous sommes. Ils sont le poison et le remède selon la logique ambivalente du pharmakon (φαρμακός). Il y a quelque chose de comique à lire les écrits de ces individus qui font défiler des lieux communs théologiques et une phraséologie publicitaire. Il y a l’immense éclat de rire devant l’enthousiasme déclenché par Elon Musk, ses rêves à la Jules Vernes et sa réflexion mal articulée (il faut entendre une de ses interventions pour y croire !). Le solutionnisme le plus absurde règne : par exemple, on explique que l’IA est énergivore, qu’il faut donc la rendre plus verte et que par là même on pourra régler la transition écologique et l’ensemble des problèmes écologiques auxquels nous sommes confrontés. Je résume : 1) X pose problème 2) Nous réglons le problème posé par X 3) L’ensemble du problème, qui dépasse l’ordre de grandeur de X, est par là même réglé.

Cet âge de la médiocrité signale un désir de croire, une volonté allant jusqu’à l’absurde de retrouver un grand récit, des mythes, un imaginaire, volonté qui est parallèle à un retour du religieux qui promet aussi l’organisation d’un ordre du monde et un point final qui est aussi un point d’origine. Entre les deux sans doute s’inscrit l’idée du “dernier dieu”. Qu’on puisse s’enthousiasmer pour des discours aussi vides, pour des concepts aussi inexistants et aussi peu réflexifs est le symptôme d’un désir qui ne trouve pas de meilleur moyen pour s’incarner.

La disruption est vide de phénomène, mais pleine de sens, elle exprime une tension profonde : quelque chose doit arriver et tout changer. Ce changement dans le cours des choses est théologique et reproduit à l’identique les grands récits religieux de l’apocalypse et de la résurrection. On a beau déléguer, non plus au divin, mais à l’économie privée et aux technologies (ce sont deux figures de la métaphysique achevée) cette tâche immense, dans un cas comme dans l’autre elle occulte son objet. On promet de tout régler, on rêve de LA solution, mais on n’a aucune idée de ce qu’elle devrait être. Alors peut-être quelqu’un, n’importe qui, trouvera le truc. Sait-on jamais ?

Le discours de la disruption permet de métaboliser le désir révolutionnaire dans un autre organisme : l’économie libérale. Il permet d’occulter la réalité présente dont l’urgence ne consiste pas à trouver LA solution, mais à régler des souffrances précises. Devant la multiplication de ces dernières, il ne fait aucun doute que la marche forcée exigée par la disruption s’apparente à une fuite en avant : surtout ne pas se retourner et ne rien changer. Par exemple, repenser la relation entre Etat, entreprise et commun, retracer des lignes de partage et des responsabilités, voilà ce dont la disruption ne veut pas.

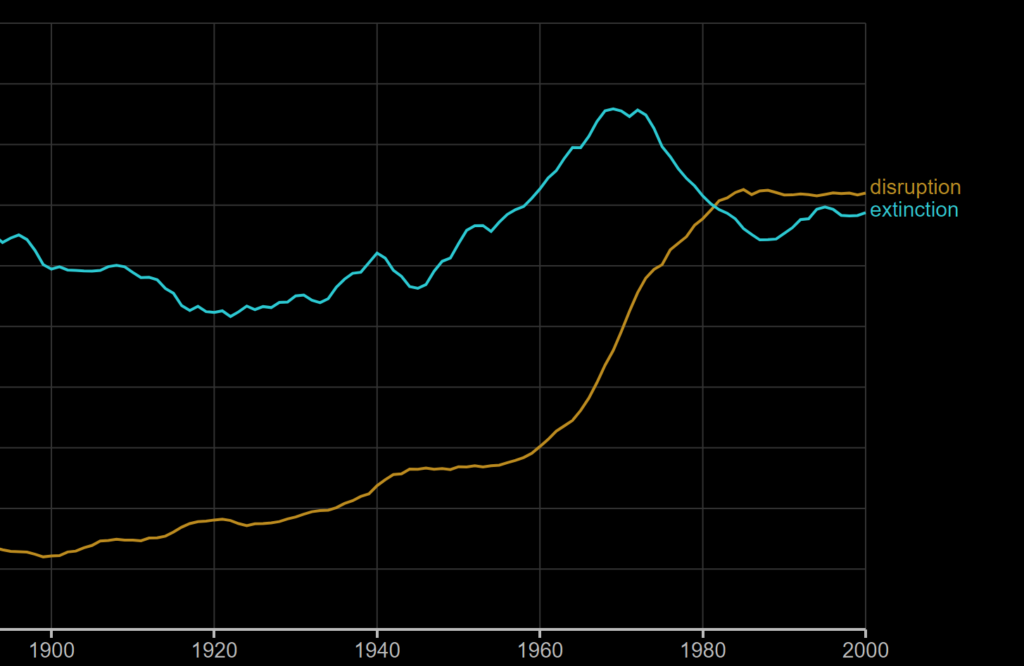

Mais, en allant plus loin, on peut aussi penser que ce discours de la disruption rêve d’un événement radical qui viendrait rompre avec tout et qui soit le fruit de la volonté humaine d’un disrupteur (inventeur, entrepreneur, startupeur, etc.) Or, il s’agit là d’une réappropriation et d’une occultation d’un événement beaucoup moins lointain et beaucoup moins humain, l’extinction. Car comment ne pas rire de l’écart entre le pathos des disrupteurs-entrepreneurs nous promettant mont et merveille sans rien avancer si ce n’est des objets de consommation aggravant plus encore les situations spirituelle et matérielle, et le pathos silencieux de telle espèce, de tel peuple, de tel paysage, de telles ressources, jusqu’au dernier être humain. Cette extinction n’est pas théologique, en tout cas pas seulement même si elle n’est pas sans caractère apocalyptique, parce qu’on dispose de données et d’études scientifiques contradictoires. On nous promet un immense changement par la disruption technologique, mais pourquoi cette immobilité face à l’extinction ? L’arrêt semble sans rationalité.

Il y a derrière la disruption comme derrière le déni de l’extinction le même désir démiurgique, celui d’en finir avec la finitude. En finir enfin avec la mort, et avec le vivant, avec le corps, et avec le vivant, avec la contingence, et avec le vivant, avec tout ce que nous sommes. La singularité, comme forme achevée de la disruption puisqu’elle disrupte le disrupteur lui-même, s’apparente à une extinction de l’espèce et ce n’est pas le fait du hasard. On occulte la mort du soleil (Si l’on peut penser sans corps où Lyotard critique par anticipation la théorie de la Singularité) par une mort organisée volontairement par l’être humain, une mort qui serait aussi la promesse d’une survie éternelle. Derrière les grands discours de la disruption qui se drapent de bons sentiments et qui veulent jusqu’à prendre en charge les communs (!) se cache l’arrogance d’individus qui veulent régler la vie des autres, l’immaturité qui refuse la mortalité, et aussi finalement une fuite en avant qui est un immobilisme et qui met en jeu les conditions de survie de l’espèce humaine.