Une ontologie de l’impression du monde

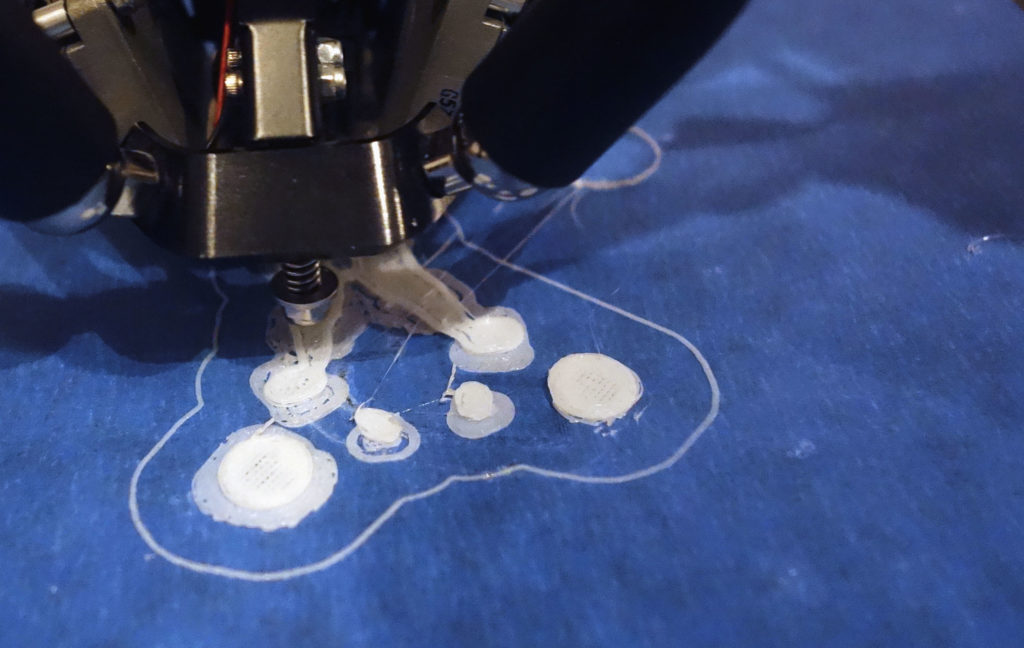

Si l’impression 3D a, au-delà du discours dominant et impensé de l’innovation, quelque chose de ridicule, c’est qu’elle dysfonctionne souvent et produit des déchets et des filaments, les fameux spaghettis. Le Manifeste Additiviste a souligné avec raison cette tension entre le discours et la matérialité, j’avais pour ma part proposé de déconstruire l’idéologie des FabLab.

Or il faut malgré tout envisager l’impression 3D dans une forme d’étrangeté et d’historicité. Car en voyant dans mon atelier cette imprimante fonctionner jour après jour, je ne peux m’empêcher d’y voir l’accumulation de couches de dessins qui produit un volume. Par là même, l’imprimante construit un passage entre le monde de l’écran, dont la définition dépend du nombre de pixels, et le monde en dehors de l’écran qui est sans définition (au propre comme au figuré). Une impression est un mécanisme de tracage et une perception. Là encore le propre et le figuré. Que ce passage s’ouvre précisément par la mise en relation entre le dessin et la sculpture, une impression 3D n’étant qu’une superposition de dessins, doit nous amener à nous interroger historiquement sur ces deux traditions.

Le dialogue dans la tradition entre le dessin et la sculpture n’a jamais cessé. Si le dessin était souvent préparatoire et ne constituait pas une fin ou une œuvre en soi, sa forme bidimensionnelle, le contour et le trait, rentrait dans un dialogue fécond et différentiel avec le volume. Que la théorie de la sculpture ait été sans doute l’une des premières théories des arts chez Aristote et qu’elle fut développée selon l’axe de ce qui est virtuel ou de ce qui est en puissance, puisqu’il s’agissait pour le sculpteur de trouver dans la matière une forme virtuellement contenue en elle (on retrouvera cette structure dans la modernité greenbergienne par la recherche de l’autonomie du médium), doit donner encore une nouvelle dimension à la relation et à la distance entre le dessin et la sculpture.

Le dialogue fécond entre le dessin et la sculpture, entre le trait bidimensionnel et le volume tridimensionnel, me semble réactualiser par l’impression 3D. En effet, le passage entre les deux est maintenant automatisé et comme en dehors de l’activité anthropologique. Ce n’est plus l’artiste qui dessine puis qui sculpte en s’inspirant de ces esquisses préparatoires, c’est la machine qui utilise réellement le dessin pour produire un volume. Celui-ci n’est plus une sculpture soustractive dans laquelle on part d’un bloc de matière dont on retire progressivement des parties pour dégager un volume. Remarquons que ce dégagement fonctionne aussi par des lignes associées entre elles selon plusieurs axes. Le volume de l’impression 3D est additif : on ajoute de la matière étage par étage. L’isomorphie entre cette matérialité technique et les enjeux conceptuels ouvre la voie à une théorie strictement matérialiste de l’impression 3D.

Que devient le monde avec l’impression 3D ? Car il s’agit bien de faire entrer le monde de la machine numérique dans le monde en dehors de la machine numérique. Le procédé additif utilisé permet matériellement et conceptuellement un tel passage parce que sa manière d’opérer est une véritable matérialisation des pixels et de la notion même de définition telle que nous la connaissons dans le champ informatique. Cette procédure additive de production apparaît au moment même où les méthodes de production industrielle soustractive par moule semblent atteindre leur limite (consumériste, externalités des coûts, etc.). L’impression 3D est-elle une manière de l’autoréplication, une machine de la machine, afin de remplir encore un peu plus le monde ?

Le titre de l’exposition qui a lieu au Centre Pompidou, « Imprimer le monde », gagne alors un double sens: il s’agit non seulement, par cette impression, de faire entrer le monde numérique dans le monde en général, mais aussi d’imprimer le monde tel qu’il est par l’intermédiaire de la numérisation de celui-ci. L’impression devient alors un mécanisme à double sens, du dedans de la machine vers le dehors du monde, et du dehors du monde vers le dedans de la machine. L’impression est donc à la fois une traduction et une transduction.

On pourrait imaginer le monde comme ces photos satellitaires qui semblent tracer des dessins ou encore comme les géoglyphes de Nazca. Mais les dessins du monde ne seraient plus seulement à deux dimensions, la superposition permettrait de créer toutes les formes. À la manière de Minecraft, on pourrait alors développer l’imagination en sens inverse et décoller du monde toutes les lignes dont il est constitué, bref détacher chaque filament du monde (les simulacres chez Lucrèce et Épicure) et n’avoir à la fin qu’une pelote indémêlable. Chaque filament n’appartiendrait pas à un objet précis, mais s’étendrait sans doute sur plusieurs objets et sur une surface du monde. On devrait alors d’un point de vue ontologique ne plus considérer ni les objets séparés du monde ni le monde séparé des objets, bref il faudrait abandonner une conception de l’espace mondain en tant qu’il est rempli par des choses. On pourrait sans doute se diriger vers une autre conception faite de lignes, de contours superposés produisant des objets, des montagnes, des lieux.