Bag charms, NFT et fin de l’art / Bag charms, NFTs, and the end of art

Me promenant dans les rues de Séoul, je remarque une accumulation frappante de porte-clés ornés de peluches. L’observation, en elle-même banale, acquiert une certaine densité lorsqu’on cherche à en saisir la portée. Ces objets ne constituent pas simplement un phénomène de mode passagère ou une préférence esthétique particulière à la culture coréenne. Ils semblent plutôt révéler quelque chose de plus profond : une certaine structure de l’imaginaire contemporain, une manière dont l’enfance elle-même a été intégrée au processus de circulation marchande.

Ces peluches ne renvoient pas à l’enfance telle qu’on pourrait la concevoir dans sa dimension existentielle, cet état d’absence de langage, de rapport primordial au monde. Elles renvoient à une enfance manufacturée, une enfance qui n’a jamais existé en dehors des images publicitaires, des écrans animés, des stratégies de branding global. C’est une enfance qui a été pensée, calculée, testée sur des groupes de consommateurs avant d’être distribuée. Et ce qui frappe le plus, c’est que personne ne semble le trouver étrange.

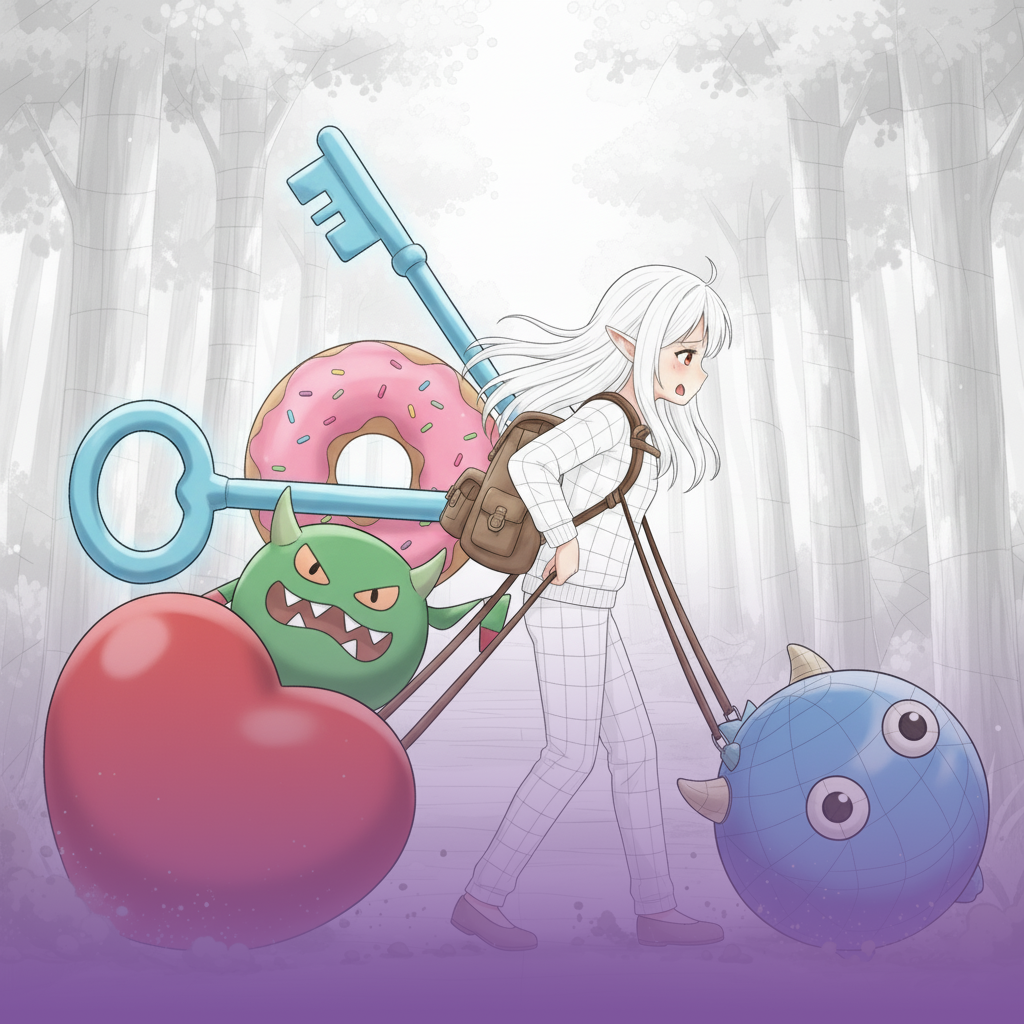

Il faut noter que ces accessoires, appelés bag charms en Corée du Sud, ne servent strictement aucune fonction pratique. Contrairement à leur appellation trompeuse de “porte-clés”, ils n’ont pas de clés attachées. Leur seule fonction est esthétique, ou plus précisément, leur fonction est de signifier une certaine appartenance à un régime de consommation particulier. Ils sont devenus, en quelques années seulement, le phénomène de marché le plus significatif parmi les jeunes consommatrices coréennes, dépassant même les cartes de photos dédicacées des idoles K-pop, qui avaient dominé les années précédentes.

La première question qui se pose est celle de l’homogénéité. Si Séoul offre un exemple particulièrement visible, ce phénomène n’est pas limité géographiquement. On retrouve les mêmes peluches à Tokyo, à Los Angeles, à Paris. Les mêmes formes, les mêmes couleurs, la même douceur sans aspérité. Ce qui devrait être marqué par une singularité, l’enfance de chacun, ses rêves propres, ses monstres personnels, s’est transformé en une expérience entièrement standardisée.

Or, voici où la situation devient particulièrement problématique : les consommatrices elles-mêmes revendiquent que ces accessoires représentent une forme d’expression personnelle. L’une d’elles déclare : “Comme quelqu’un qui n’investit pas énormément dans les vêtements, ces accessoires me permettent d’exprimer mon caractère à travers leurs apparences uniques.” Une autre affirme qu’elle aime “personnaliser les porte-clés et les charms pour qu’ils correspondent à mon goût”. Des produits dérivés ont même émergé, des vêtements, des bijoux, des accessoires spécialement conçus pour les peluches elles-mêmes, permettant une customisation infinie.

C’est ici que nous touchons à quelque chose d’essentiel : le marché a appris à produire non seulement des objets standardisés, mais aussi l’illusion d’une singularité personnelle. Les consommatrices ne se trompent pas, elles choisissent réellement parmi une variété d’options, elles assemblent leurs propres combinaisons, elles se les approprient. Mais cette appropriation se déploie entièrement à l’intérieur d’un cadre marchand préexistant. L’espace de liberté artistique n’a pas disparu ; il a simplement été intégralement absorbé par les logiques du commerce d’une manière beaucoup plus profonde qu’on ne le croyait.

Ce qui distinguait traditionnellement l’art de l’industrie culturelle, cette tension entre la vie et son expression, entre ce qui est et ce qui pourrait être, s’est progressivement estompé. L’art suppose une certaine violence faite aux formes existantes, une tentative de faire émerger quelque chose qui n’avait pas encore de place dans le monde. Même les artistes du siècle dernier qui détournaient l’imagerie commerciale, comme les pop artistes, maintenaient une distance critique par rapport à ce qu’ils représentaient.

Mais à Séoul, il n’y a plus de distance. Les peluches ne sont pas commentées, interrogées, transgressées. Elles sont intégrées dans un système d’auto-expression qui fait de chaque consommatrice une créatrice présumée de son propre style. C’est peut-être là le signe le plus clair que quelque chose a changé dans notre rapport aux formes esthétiques : non pas que l’art a disparu, mais qu’il a été complètement colonisé par les structures du marché jusqu’au point où la distinction entre oeuvre authentique et consommation réfléchie devient indécidable.

Il importe de comprendre le rôle décisif joué par les célébrités dans cette dynamique. La popularité exponentielle des bag charms en Corée a été directement catalysée par des figures comme Jisoo de BLACKPINK, qui ont affiché ces accessoires sur les réseaux sociaux. L’influence n’est pas un phénomène marginal, elle est devenue le moteur central de la circulation des formes esthétiques.

Cette médiation par la célébrité révèle une structure importante : les formes esthétiques ne surgissent plus de manière organique d’une créativité collective diffuse. Elles sont au contraire générées, testées, et distribuées par des agents spécifiques, les célébrités, les influenceurs, les algorithmes de recommandation. La théorie de la diffusion des innovations, qui supposait autrefois que les nouvelles formes se propageaient graduellement par imitation, a cédé la place à un modèle où des acteurs centralisés imposent des standards esthétiques à une audience massive et réceptive.

Ce qui était autrefois appelé “art” ou “invention” s’est transformé en une simple cascade d’influence dirigée. Les jeunes consommatrices coréennes ne découvrent pas les bag charms, elles les reçoivent. La découverte est toujours médiatisée par un système de prescription dont elles ne contrôlent aucun des paramètres fondamentaux.

Les NFT offrent une illustration particulièrement claire de cette situation. Ces objets numériques, censés représenter une nouvelle forme d’art à l’époque du blockchain, ne sont que la reproduction digitalisée des mêmes formes qui nous hantaient déjà : les robots japonais des années 1980, les dessins animés kawaii, les créatures douces et inoffensives des produits commerciaux. La technologie a progressé, c’est incontestable, mais l’imaginaire, lui, a stagné.

On observe une sorte de récursivité sans fin. Chaque nouvelle génération d’artistes ou de créateurs ne dispose que des formes déjà disponibles dans le réservoir commercial global. Faute d’avoir accès à un imaginaire vraiment singulier, ils reproduisent, remixent, combinent les mêmes éléments. Le phénomène des bag charms illustre précisément cette dynamique : on ne crée pas, on collectionne ; on ne rêve pas, on accumule des variantes infinitésimales d’objets identiques.

Selon les données de recherche disponibles, le terme “porte-clés” est devenu en 2023 le mot-clé le plus recherché sur les plateformes de médias sociaux parmi mille produits de consommation, dépassant les “cartes de photos” qui avaient dominé les deux années précédentes. Cette statistique n’est pas triviale. Elle indique que les consommateurs, particulièrement les jeunes femmes, ont progressivement réorienté leur désir d’accumulation vers des formes encore plus miniaturisées, encore plus éphémères, encore plus vidées de contenu substantiel que les générations précédentes.

Cette progression, des photos dédicacées aux peluches sans fonction, suggère une trajectoire vers la pure accumulation de signifiants vides. Chaque mutation du phénomène de collection reconstitue le même vide sous une forme légèrement différente. C’est une sorte d’épuisement progressif du capital symbolique disponible.

Un élément crucial demeure : les consommatrices affirment utiliser ces accessoires pour se différencier, pour affirmer leur singularité. Et cette affirmation n’est pas entièrement fausse, elles choisissent réellement, elles assemblent, elles organisent leur propre collection selon leurs goûts. Mais cette liberté de choix s’exerce exclusivement à l’intérieur d’un catalogue préalablement constitué par le marché.

C’est là que réside la perversité de la situation contemporaine. Le marché n’a pas supprimé la singularité; il les a intégrées, rationalisées, transformées en variables contrôlables. Chaque acte supposé d’auto-expression personnelle alimente les bases de données qui affinent les algorithmes de recommandation. Chaque affirmation d’individualité devient une donnée exploitable, une trace consommable qui renforce les structures mêmes du système marchand.

Les consommatrices ne se trompent donc pas en affirmant leur liberté. Mais cette liberté opère entièrement dans les limites du possible défini par les structures commerciales. Elle n’est pas supprimée ; elle est pliée, orientée, vectorisée vers la reproduction infinie du même. Il s’agit là d’une forme particularièrement raffinée de capture : non pas l’interdiction de créer, mais l’intégration complète de la production artistique dans les logiques de l’accumulation marchande.

Il convient ici de prendre du recul et de poser une hypothèse plus large. Peut-être que l’art, en tant que pratique d’un décalage entre le monde tel qu’il est et le monde tel qu’on voudrait qu’il soit, appartient-il à une époque révolue : le monde s’autodigère encore et encore. Peut-être que l’art était un rituel, une cérémonie par laquelle les sociétés humaines maintenaient une distance par rapport à leur propre réalité, par laquelle elles exploraient les possibles jamais actualisés, les mondes jamais venus à l’existence.

Cette hypothèse n’est pas nouvelle. De nombreux penseurs, de Hegel à Danto, ont envisagé la fin de l’art comme un phénomène historique réel. Hegel voyait dans la fin de l’art un moment où l’esprit avait parcouru toutes les formes possibles et n’avait plus rien de nouveau à exprimer à travers elle. Danto, plus récemment, suggérait que l’art s’était transfiguré en son contraire : il n’y avait plus de différence perceptible entre les objets ordinaires et les œuvres d’art.

Ce qui se passe à Séoul, avec ces porte-clés et ces peluches, avec leur accumulation infinie et leur revendication permanente de singularité, semble confirmer cette intuition. Les objets de consommation de masse ont progressivement absorbé toutes les fonctions de l’art. Ils nous offrent du plaisir esthétique, ils incarnent des valeurs, ils nous rattachent à des communautés, ils expriment une certaine vision du monde, ils nous permettent, ou du moins nous le promettent, de nous exprimer de manière authentique. Il n’y a plus besoin de se tourner vers des galeries ou des musées pour trouver cela. La vie ordinaire, la circulation marchande quotidienne, suffit amplement.

Il y a quelque chose de profondément mélancolique dans cette situation. Non pas une mélancolie dramatique ou révoltée, mais une mélancolie tranquille, celle qui accompagne la disparition silencieuse de quelque chose qu’on ne savait pas vraiment que l’on perdait. Car tant que l’art existait, même en tant que critique du commerce, il maintenait l’idée qu’une autre forme de vie était possible, qu’une rupture existait entre le monde des échanges et le monde des oeuvres singulières.

Cette rupture, ce clivage, semble maintenant cicatrisé. Mais remarquablement, cette cicatrisation ne produit pas de souffrance visible. Au contraire, elle produit de la satisfaction, de la joie, du sentiment d’appropriation personnelle. Les jeunes femmes à Séoul qui accumulent des bag charms ne se vivent pas comme des victimes d’un système d’uniformisation. Elles se vivent comme des créatrices, des collectionneuses, des artisanes de leur propre style. C’est peut-être là le trait le plus troublant de notre époque : le marché a appris à produire non seulement de l’homogénéité, mais de l’homogénéité vécue comme liberté. L’absence de décalage entre la vie et l’existence n’est plus subie, elle est désirée, revendiquée, célébrée.

Reste une question qu’on ne peut pas éviter complètement : existe-t-il encore des formes de singularitéqui échappent à cette homogénéisation ? Des artistes qui créent en dehors du marché, qui refusent l’intégration marchande de leurs œuvres ? Certainement. Mais la difficulté est qu’une telle singularité, si elle existe, est devenue pratiquement invisible. Elle est noyée sous l’océan de l’imagerie standardisée. Et peut-être que cette invisibilité elle-même est significative. Il se peut que la singularité ne soit plus une force historique, mais une exception marginale, un résidu qui persiste malgré l’ordre général. Et il se peut aussi que nous ne soyons pas en position de juger si cette persistance est un signe d’espoir ou simplement l’ultime accrochage d’une pratique agonisante.

Ou peut-être, plus radicalement encore, que la singularité s’est transformée en son contraire : que ce que nous appelons aujourd’hui “singularité” n’est que la multiplication infinie de variantes préfabriquées. Les consommatrices coréennes qui personnalisent leurs bag charms ne se trompent pas : elles accomplissent effectivement un acte de différenciation. Mais cette différenciation opère selon des paramètres qui ont été prédéfinis, prélimitées, intégrées d’avance dans les calculs de profitabilité du système marchand. La singularité n’a pas disparu ; elle a été vectorisée.

La promenade à Séoul, l’observation des peluches et des bag charms, l’étude des mécanismes d’influence qui les propulsent, conduisent à une conclusion qui n’en est pas vraiment une : nous vivons peut-être dans l’après-art, une époque où les formes ont été entièrement intégrées au système de circulation marchande, mais aussi entièrement expérimentées, par celles et ceux qui les consomment, comme des formes d’expression authentique.

Cette convergence, entre la production d’homogénéité et l’expérience de singularité, constitue peut-être le trait définitoire de notre moment historique. Elle suggère que la fin de l’art ne se manifeste pas par une absence d’oeuvres, mais par l’indistinction progressive entre l’artistique et la consommation, entre le signifiant et son absorption systématique dans les circuits de l’accumulation marchande.

Les porte-clés avec des peluches ne sont pas l’art dégradé ; ce sont peut-être simplement les derniers résidus d’une époque où l’art existait en tant que pratique distincte. Mais ils sont aussi, et simultanément, l’expression authentique du désir d’auto-expression d’une génération qui ne connaît pas d’alternative au marché. Et c’est peut-être précisément cette coexistence de l’inauthenticité totale et de l’authenticité radicale, cette impossibilité à les distinguer, qui constitue l’espace dernier où quelque chose comme l’art pourrait encore prendre forme.