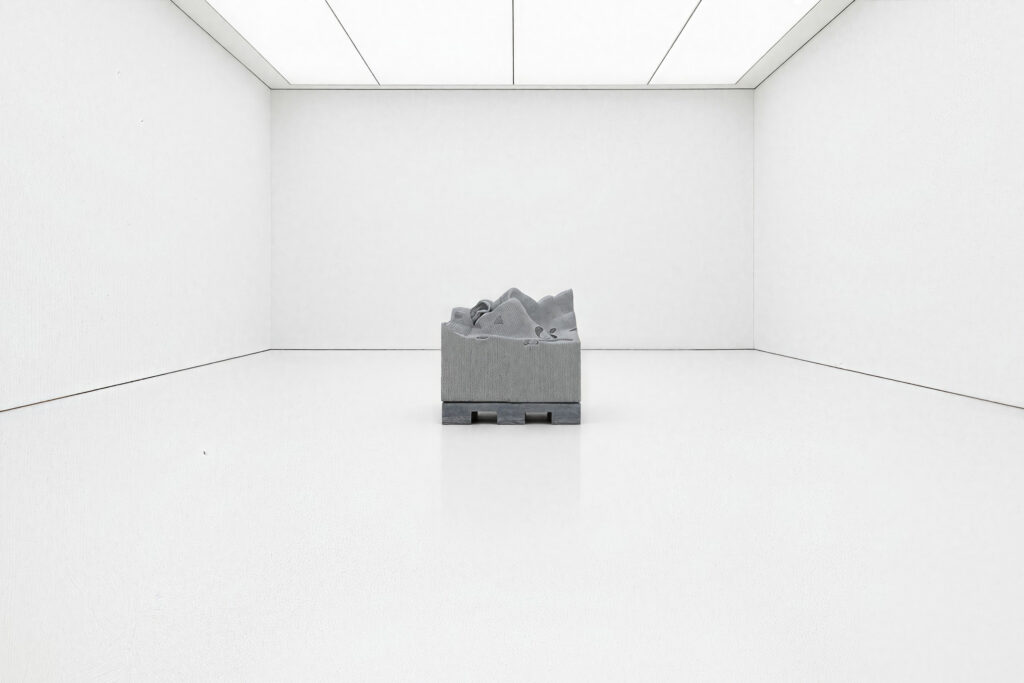

Internes – Prix MAIF

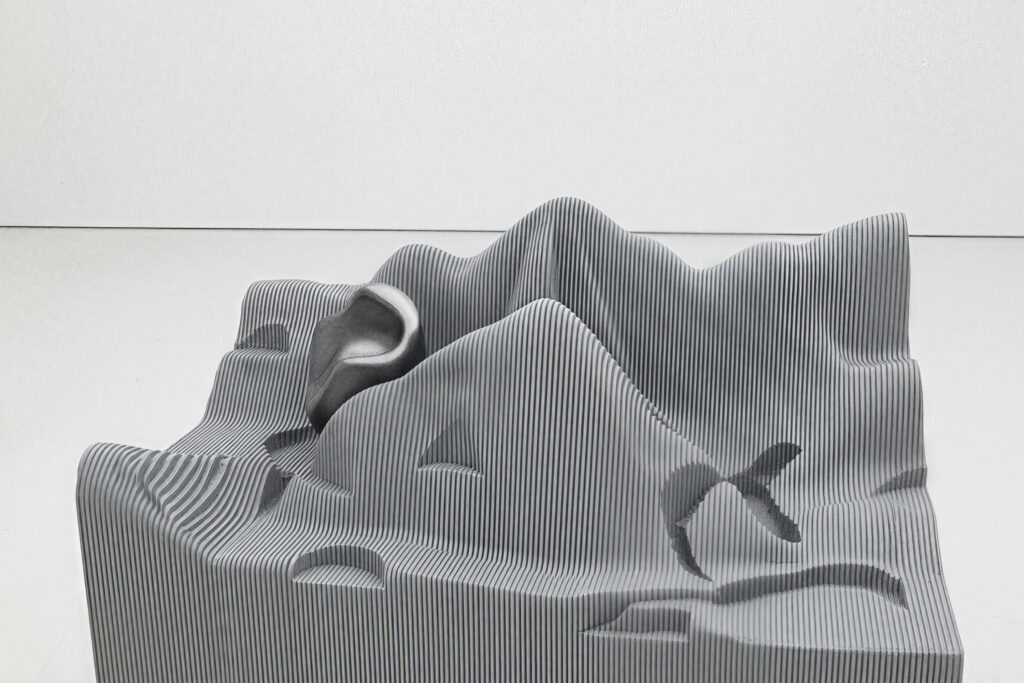

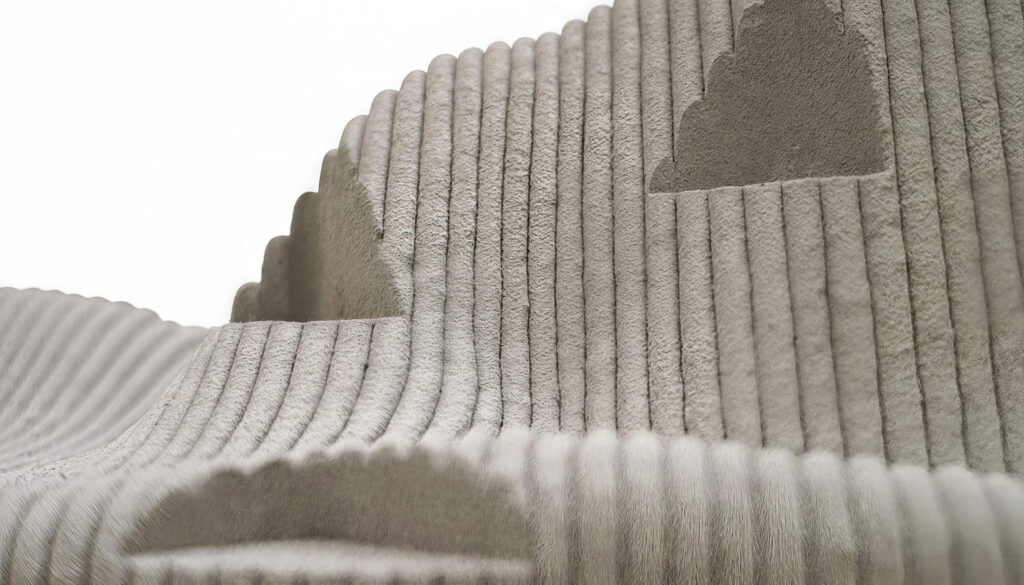

Sculptures, matériaux composites

Dimensions variables

Série “L’augmentation des choses”

Avec le soutien du prix sculpture de la MAIF, DICREAM, Seconde Nature

“La forme est vacuité et la vacuité elle-même est forme ; la vacuité ne diffère pas de la forme, la forme ne diffère pas de la vacuité ; tout ce qui est forme est vacuité, tout ce qui est vacuité est forme ; il en est de même des sensations, des perceptions, des volitions et de la conscience (…) Ils n’augmentent ni ne diminuent.” (Sûtra du Cœur)

Cet ensemble sculptural propose une vision spéculative d’un futur post-catastrophe où les objets matériels serviraient exclusivement de support à la réalité augmentée. Les artistes imaginent une “seconde peau planétaire” composée d’éléments gris et uniformes, dont les transformations ne seraient perceptibles qu’à travers des interfaces technologiques.

Le projet s’inscrit dans une réflexion critique sur les cycles d’extraction, de production et de consommation hérités de l’ère industrielle. Il explore un monde alternatif où l’humanité aurait rompu avec ces logiques pour développer un nouveau rapport aux objets et à la matérialité.

Cette œuvre, issue de la collaboration entre Chatonsky et Dyèvre dans le cadre de la série “L’augmentation des choses”, interroge la place du désir humain dans un environnement où la réalité physique serait délibérément stabilisée et “creusée” par des absences, que seule la technologie permettrait de combler.

Texte d’Ingrid Luquet-Gad

Nous voici dans un monde où tout est gris. Tout, car une gelée grise recouvre progressivement la surface du globe terrestre. Bientôt, le processus sera achevé : l’issue est asymptotique mais l’expansion, elle, inéluctable. Et pourtant, ce monde, tel que nous en faisons l’expérience, se pare en même temps de couleurs chamarrées. Ses reflets sont moirés et ses contours ondoyants. Plutôt qu’un paradoxe logique ou qu’une dissociation paranoïaque, les deux dimensions sont à considérer ensemble. Désormais, elles coexistent, et même, se génèrent et s’augmentent l’une l’autre. Le projet Internes de Grégory Chatonsky et Goliath Dyèvre permet d’en faire l’expérience. Ainsi, pour chacun des modules d’un mètre carré qui le composent, potentiellement démultipliables à l’infini pour recouvrir une surface coextensible à la planète, un support physique accueille une matière numérique. L’immuabilité du socle en béton, réalisé à partir d’une imprimante 3D, est chapeauté d’une augmentation empreinte la versatilité d’une visualisation en temps réel, générée à partir des données de l’était sismique et géologique de la terre.

A l’échelle de la planète, l’expérience de pensée convoque un futur spéculatif dont on ne saurait pour l’instant, à défaut d’en préciser davantage les contours et les paramètres, décider s’il relèverait de l’utopie et de la dystopie. A celle, réduite et fragmentaire, d’une parcelle de ce monde qui nous serait d’ores et déjà donné, et dont il nous est dès lors, face aux modules, donné d’éprouver la texture, les implications changent insensiblement. Alors, il ne s’agit plus tant d’un imaginaire possible que d’une perception altérée, moins d’une extrapolation fantasmée que d’une alerte pressante. Le projet ne saurait se concevoir sans sa part spéculative : son impulsion naît d’une impasse d’époque, celle du productivisme à outrance, de la panne de l’innovation et de l’impasse des discours décroissants. Des éléments en aluminium, en outre, constellent chacun des modules en béton, introduisant à la rémanence fossilisée d’une ère industrielle qui, déjà, touche à sa fin.

Internes déploie ainsi expérience paradoxale : celle de concilier une temporalité triple, résolue par l’appréhension dans l’espace d’exposition. La perception est à la fois corporelle, mobilisant la vision nue pour le socle en béton, présent, et ses fossiles, passés, tout autant qu’elle est appareillée, en nécessitant, pour l’augmentation numérique générée depuis l’hyperprésent de la visualisation, de compléter ce premier accès au réel de l’œuvre par le second qui se donne sur l’écran du smartphone du visiteur. Alors se donnent ensemble les trois dimension temporelles, résolvant, par l’implication corporelle que nécessitent les arts de l’espace, et par la négociation technique d’une vision prosthétique, l’apparent paradoxe. La forme naît, dans la combinatoire de ses dimensions auparavant, et logiquement, conçues comme inconciliables, et la synthèse opère. L’objet se révèle et, dès lors, l’expérience de pensée, à son tour, ne paraît pas si extravagante. Un monde, à son tour, naît et une réalité éclôt, en équilibre sur le fil tranchant de cet impossible logique : un monde plus grand à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Réponse par l’absurde à l’hyperproduction effrénée, Internes amène la possibilité d’un changement de perspective par la résolution incarnée d’un paradoxe. Ce faisant, il enclenche, et ce, dès l’appréhension d’un seul bloc augmenté d’un mètre carré, l’imagination d’un changement effectif qui, lui, concernerait, à cette autre échelle, plus vaste voire planétaire, la possibilité d’envisager d’autres manières, spéculatives et pourtant éminemment matérielles et concrètes, d’habiter autrement la planète – alors même qu’en cette année qui s’achève, le poids des produits manufacturés dépasser désormais celui la biomasse du monde naturel.