58, boulevard Richard Wallace

Tous les matins le même trajet. Sans réfléchir. L’atelier est à Puteaux, j’y vais depuis quelques semaines, je pourrais y aller les yeux fermés. Le boulevard Richard Wallace, les platanes, la boulangerie au coin, le pressing, le fleuriste qui n’ouvre jamais avant dix heures. Je ne regarde plus rien. Les façades défilent. Les vitrines. Je pense à ce que je vais faire dans l’atelier. Ou je ne pense à rien.

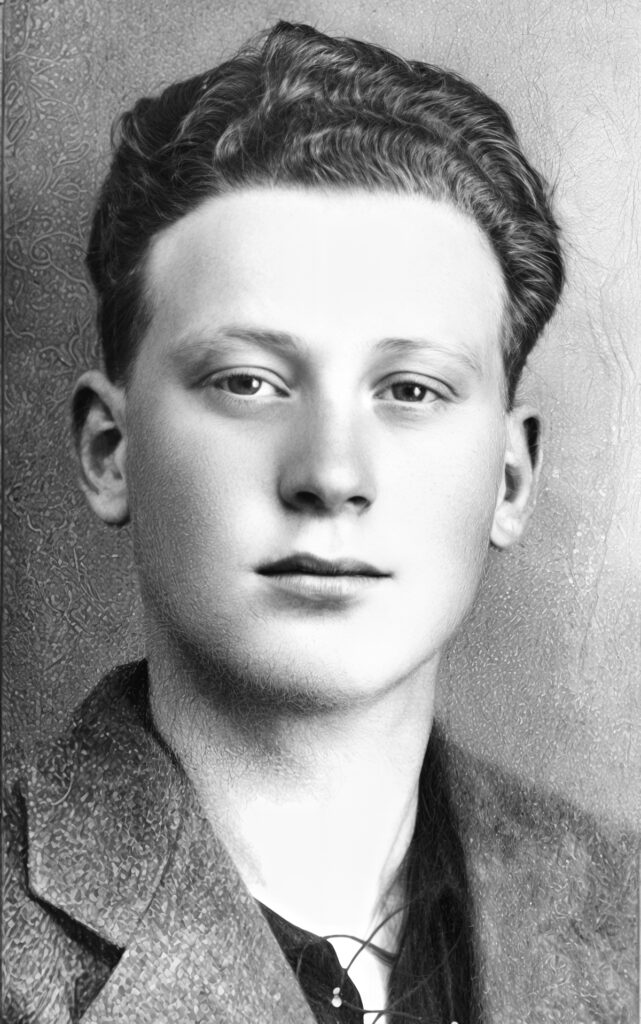

Ce matin-là je me suis arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose dans la lumière peut-être. L’angle du soleil sur la pierre. Une plaque sur la façade du 58. Grise. Je l’avais peut-être déjà vue, peut-être jamais. Meyer Rosner, 1925-1944. Fusillé à dix-huit ans.

Dix-huit ans.

Le marbre était froid sous mes doigts. Je ne me souvenais pas d’avoir levé la main pour toucher. Mes doigts suivaient les lettres gravées. Meyer Rosner. Un nom juif. Un nom d’avant.

Je suis resté là, devant l’immeuble. Les gens continuaient à passer. Une femme avec un caddie. Un homme au téléphone. Un jeune avec des écouteurs. Quelqu’un m’a frôlé, a fait un pas de côté sans me regarder. J’ai sorti mon téléphone. Les mains tremblaient un peu. Pourquoi est-ce que je tremblais. J’ai tapé le nom.

Il était né en décembre 1925. À Paris. Comme moi. Ses parents avaient quitté Paris en 1939. Pourquoi le Gers. Qui connaissaient-ils là-bas. Une famille. Des amis. Ou simplement un endroit sur une carte. Un endroit qui semblait loin de tout. Lui à Barran, eux à Seissan. Vingt-sept kilomètres.

Vingt-sept kilomètres dans le Gers en 1943. Je restais bloqué sur ce chiffre. Vingt-sept kilomètres entre un garçon de dix-sept ans et ses parents. Pourquoi cette distance. Pourquoi ne pas rester ensemble. Peut-être que c’était plus sûr. Peut-être qu’il travaillait à Barran. Un apprentissage. Un garage. Une ferme. J’essayais de voir. Le car qui ne passe pas souvent. La route départementale vide. Le dimanche peut-être il prenait son vélo. Vingt-sept kilomètres aller. Vingt-sept kilomètres retour. Pour voir sa mère. Son père. Pour dîner avec eux.

Il avait pris un nom de guerre. Pierre Emily. Le 7 décembre 1943. Deux jours après son dix-huitième anniversaire. Agent de liaison pour les Francs-tireurs et partisans. Pierre Emily. Je répétais le nom dans ma tête. Pourquoi ce nom-là. Pierre c’est simple. C’est français. Emily c’est moins courant. Est-ce qu’il connaissait quelqu’un qui s’appelait comme ça. Un camarade de classe. Un voisin. Ou est-ce qu’il avait simplement cherché un nom qui sonnait bien. Un nom qui ne dirait rien aux Allemands si on le prenait.

Le 3 mai 1944 il était parti. Il devait prévenir des camarades. Je ne sais pas comment il est mort exactement. L’article ne donnait pas les détails. Juste la date. Le 29 juillet 1944. Le camp de Souge. Fusillé. Vingt-sept jours avant la libération de Bordeaux.

Vingt-sept jours.

J’ai levé les yeux de l’écran. La façade était là. Les fenêtres. Le crépi un peu sale avec une lézarde verticale près du deuxième étage. Le balcon du troisième avec un vélo attaché à la rambarde. Un vélo rouillé. Il avait habité ici. Il était sorti par cette porte. Il avait marché sur ce trottoir. Il avait peut-être attaché son vélo à cette même rambarde avant de partir.

Je regardais le vélo rouillé au troisième étage et je pensais à l’autre vélo. Celui du 3 mai 1944. Celui qu’on n’avait jamais retrouvé sans doute.

Je me suis laissé glisser contre le mur. Pas d’un coup. Lentement. Mes jambes ne me portaient plus. Le dos contre la pierre froide. Mes mains à plat sur le trottoir. Le béton rugueux sous mes paumes. Je me suis retrouvé assis par terre et les larmes venaient. Pas de sanglots. Pas de bruit. Juste de l’eau qui coulait sur mes joues. Je ne cherchais pas à les retenir.

Les gens passaient. Ils me regardaient. Détournaient les yeux. Pressaient le pas. Un homme en costard a fait un grand détour. Une femme s’est arrêtée. Ça va monsieur. Vous voulez que j’appelle quelqu’un. J’ai fait un geste de la main. Ça va. Elle est repartie. Elle s’est retournée une fois. Puis elle a continué.

Il y avait cette rage aussi. Elle montait de quelque part dans le ventre. Pas seulement pour Meyer Rosner. Pour tout le reste. Ce qui revient. Ce qui n’aurait jamais dû revenir. Les mots qu’on entend à nouveau. Les discours qu’on croyait disparus.

Je les vois partout maintenant. Dans les parlements. À la télévision. Ils ont des cravates. Des costumes bien coupés. Ils sourient. Ils parlent calmement. Ils expliquent. Les gens écoutent. Les gens approuvent. Les gens votent. Un sondage hier donnait trente-deux pour cent. Un autre trente-quatre. Les chiffres montent.

Les réseaux. J’y pense tous les jours. Sur son téléphone. Des vidéos. Des commentaires.

Certains se souviennent mais ils sont maintenant assez nombreux à avoir oublié pour que ce soit oublié.

Il a fallut une vie d’être humain, 80 ans pour oublier. Dix-huit ans. Il devait prévenir des camarades. Vingt-sept jours avant la libération. Et maintenant cette plaque que personne ne lit. Cette plaque qu’on ne voit même pas.

Les commémorations continuent. Les discours. Les gerbes. Les minutes de silence. Mais c’est devenu creux. Des gestes vides. On ne croit plus à rien de tout ça.

Je pensais à Henri.

Il est mort l’année dernière Quatre-vingt-dix-sept ans. Je l’avais appris par un mail. Quelqu’un de sa famille. Les obsèques avaient eu lieu au Père-Lachaise.

Henri avait été déporté à quinze ans. Le convoi numéro 8. Le 20 juillet 1942. Il était parti de la gare d’Angers. Avec son père. Son frère Bernard. Sa sœur Denise. Sa mère était restée avec les autres enfants. Dans le wagon il y avait combien de personnes. Cinquante. Soixante. Plus peut-être. Serrés les uns contre les autres.

Son père n’était pas revenu. Son frère Bernard non plus. Sa sœur Denise non plus. Henri était revenu. Il avait réussi à s’échapper d’Ohrdruf avec un ami. Quelques jours avant l’évacuation du camp. Ensuite les Américains. La libération.

Henri était revenu en France. Il avait repris des études. Médecine. Comment. Je ne sais pas. Avec quelle force. Quelle volonté. Il avait rencontré Hella. Une jeune Allemande. Il l’avait épousée.

On se voyait quelquefois. Un déjeuner. Henri parlait avec douceur. Il prenait son temps. Il choisissait les mots avec soin. Il racontait sans dramatiser. Sans effets. Les wagons. La sélection à l’arrivée. Le travail. Le froid de l’hiver. Les appels qui duraient des heures. Les morts qu’on portait. Il racontait tout ça comme on fait un constat. Comme on décrit une chose qui a été.

Il disait qu’il avait eu de la chance. De la chance. Je me souviens de ce mot dans sa bouche. De la chance. Quinze ans dans un wagon direction Auschwitz et il appelait ça de la chance parce qu’il était revenu. Parce qu’il était vivant. Parce qu’il avait pu refaire sa vie.

Assis par terre contre le mur du 58 je me suis dit qu’Henri avait eu de la chance une deuxième fois. Celle de mourir avant. De ne pas voir ce qui se passe. De ne pas entendre ces discours qui reviennent. De ne pas lire ces commentaires sur les réseaux. De ne pas voir les chiffres des sondages. Trente-deux pour cent. Trente-quatre. De ne pas constater que tout ce qu’il avait raconté pendant des années glisse dans l’oubli. Que les gens s’en fichent. Que l’histoire recommence.

Henri est mort en décembre. Il n’a pas vu. Il n’a pas su.

Hella.

Je ne l’ai pas vu depuis un an.

Nous parlerons de choses neutres. Le temps qu’il fait. Les travaux interminables dans sa rue. Mon atelier. Les problèmes de chauffage. Elle me demande si je dors bien. Je lui demande si elle a vu sa fille récemment. Nous tournons autour de l’essentiel sans jamais y toucher vraiment.

Quelquefois elle dit qu’Henri lui manque. Elle le dit simplement. Comme on dirait il pleut. Sans pathos. Henri lui manque. Elle ne pleure pas. Elle ne se plaint pas. Elle constate. Henri n’est plus là. C’est un fait. Elle continue à vivre.

Je regarde ses mains quand nous parlons. Des mains fortes. Des taches brunes. Des mains de vieille femme. Elle porte toujours son alliance. Elle touche souvent sa tasse. Elle la tourne. Elle la repose. Elle ne la porte presque jamais à ses lèvres.

Je ne sais pas si je lui parlerai de Meyer Rosner. Si je lui dirai que ce matin j’ai pleuré assis par terre contre un mur du boulevard Richard Wallace. Si je lui raconterai l’histoire de ce garçon de dix-huit ans que je ne connaissais pas hier et qui maintenant m’habite.

Je ne sais pas si je lui parlerai de ce que je vois. Des costumes bien coupés. Des sondages. D’un adolescent qui rit devant son téléphone. De cette impression que tout recommence, autrement.

Peut-être que je me tairai. Qu’est-ce que ça changerait de lui dire. Elle a quatre-vingt-dix ans. Elle a assez porté. Henri a assez porté. Pendant des décennies il est allé dans les écoles. Il a raconté. Il a répondu aux questions. Il a montré le tatouage sur son avant-bras. Il a expliqué. Encore et encore. Et maintenant les gens oublient. Les gens ne veulent plus savoir. Trente-deux pour cent dans les sondages. Trente-quatre.

Alors à quoi bon.

À quoi bon charger Hella de ça. À quoi bon lui dire que j’ai peur. Que je vois les chiffres monter. Que je sens que quelque chose se prépare et que personne ne fait rien.

Je me suis relevé. J’ai essuyé mon visage avec ma manche. J’ai regardé une dernière fois la plaque. Meyer Rosner, 1925-1944. Il avait mon âge et il s’était battu. Il aurait pu être mon grand-père maintenant s’il avait vécu. Il aurait eu quatre-vingt-dix-neuf ans. Il aurait pu raconter son histoire, comme Henri. Mais il n’y a pas eu d’après pour lui. Juste cette plaque grise qu’on ne regarde pas. Juste ce nom qu’on ne lit plus.

J’ai continué mon chemin vers l’atelier. Mes jambes me portaient à peine. Le boulevard Richard Wallace s’étendait devant moi, avec ses immeubles, ses vitrines, ses feux rouges. Tout était pareil. Rien n’avait changé. Les voitures passaient. Les gens marchaient. Le monde continuait comme si de rien n’était. Mais moi je n’étais plus le même. Je portais maintenant ce nom. Cette date. Cette image d’un vélo rouillé attaché à une rambarde.

Dans mon atelier, j’ai essayé de travailler. Tout me semblait dérisoire. Pendant que les sondages montent. Pendant que cet adolescent devant son téléphone.

J’ai pensé à Primo Levi. Ce qu’il disait. Pas que les camps reviennent tels quels. Mais l’esprit. L’esprit qui les a rendus possibles. Cet esprit-là ne meurt pas. Il dort. Il attend. Il revient.

J’ai passé l’après-midi à tourner en rond dans l’atelier. Incapable de me concentrer. Incapable de créer quoi que ce soit. Les images revenaient. Le vélo rouillé au troisième étage du 58. Meyer Rosner qui pédale. Pierre Emily. Vingt-sept kilomètres. Vingt-sept jours.

Le soir, en rentrant chez moi, je suis repassé devant le 58. La plaque était toujours là, bien sûr. Le soleil se couchait et elle brillait un peu dans la lumière rasante. Une lueur orange sur le métal gris. J’ai pensé que demain je repasserais encore, et après-demain aussi. Que je continuerais à passer chaque jour devant cette plaque comme je l’avais fait pendant des années sans la voir. Mais maintenant je la voyais. Maintenant je savais. Et cette connaissance pesait sur moi comme une pierre.

Meyer Rosner. Pierre Emily. Dix-huit ans. Agent de liaison. Le camp de Souge. Le 29 juillet 1944. Vingt-sept jours avant la libération de Bordeaux. Il habitait ici, au 58 boulevard Richard Wallace. Il a marché sur ce trottoir où je marchais. Il a regardé ce ciel que je regardais. Il a disparu et il ne reste que ce rectangle de métal gris. Ces quelques mots gravés qu’on ne lit plus. Qu’on ne voit plus. Qu’on ne comprend plus.

Je rentrais chez moi avec cette certitude qu’il faudrait continuer à vivre. À travailler. À faire semblant que tout va bien. Il faudra se battre bien sûr, pas métaphoriquement bien sûr, se battre. Je savais maintenant qu’il y avait eu Meyer Rosner et qu’il n’y avait plus personne pour penser à lui sauf une plaque sur un mur. Je savais qu’Henri était mort sans voir les sondages monter. Sans savoir que son témoignage glissait déjà dans l’oubli. Je savais que Hella attendait quelque part que je vienne prendre un café avec elle. Et je ne savais toujours pas quoi lui dire. Si je devais lui parler ou me taire.

La nuit tombait sur Puteaux. Les lampadaires s’allumaient un par un le long du boulevard. Les fenêtres s’illuminaient dans les immeubles. Les gens rentraient chez eux. Ils allumaient la télévision. Ils préparaient le dîner. Ils vivaient leur vie ordinaire sans penser aux morts. Les sondages continuaient à monter. Trente-deux pour cent. Trente-quatre. Bientôt quarante. Et moi je marchais dans la rue en pensant à un garçon de dix-huit ans qui s’appelait Meyer Rosner et qui avait disparu il y a quatre-vingts ans pour que nous puissions vivre libres.

Demain je repasserai devant la plaque. Je la verrai. Je penserai à lui quelques secondes. Au vélo rouillé attaché à la rambarde du troisième. Puis je continuerai mon chemin vers l’atelier. Et peut-être qu’un jour j’en parlerai à Hella. Ou peut-être que je me tairai pour la protéger. Je ne sais pas encore.

Je sais seulement qu’il y a ce nom. Cette date. Ces vingt-sept jours. Ces vingt-sept kilomètres. Cette rage sourde qui ne passe pas et qui se prépare à s’organiser pour se battre. Et ce silence qui grandit autour des morts qu’on oublie. Ce silence qui nous ensevelit tous, lentement, tandis que les sondages montent.

Vingt-sept jours.

Vingt-sept kilomètres.

Le vélo rouillé au troisième étage.

Mai 1987 sur l’affiche délavée.

Meyer Rosner qui n’est plus là.